Das alte Wissen stammt aus: „Gartenbuch für Anfänger“ (1899) sowie „Praktische Gemüsegärtnerei“ (1907) von Johannes Böttner. Die Artikel wurden zusammengeführt und für bessere Lesbarkeit leicht angepasst.

Allgemeiner Hinweis: Angenommene Beetbreite für ALLE Kulturen: 1,20m

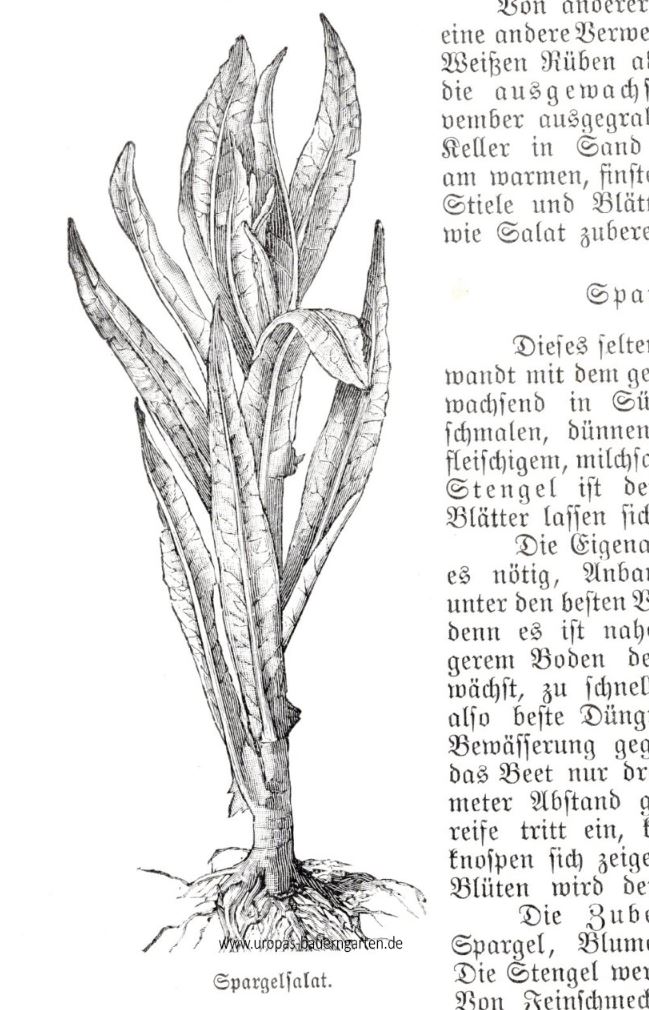

Spargel

Verschiedenartige Methoden, Spargelbeete anzulegen, können gut und richtig sein. Es ist ganz verkehrt, im Gartenbau alles zu schematisieren; der eine macht’s so, der andere anders und jeder ist zufrieden mit seinen Erfolgen. Da nun aber der Anfänger, wenn er die Spargelzucht lernen und verstehen will, durch die verschiedenen Methoden nur verwirrt werden kann, beschäftigen wir uns nur mit einer Methode, die sich überall gut durchführen lässt, die auch vorzüglich ist.

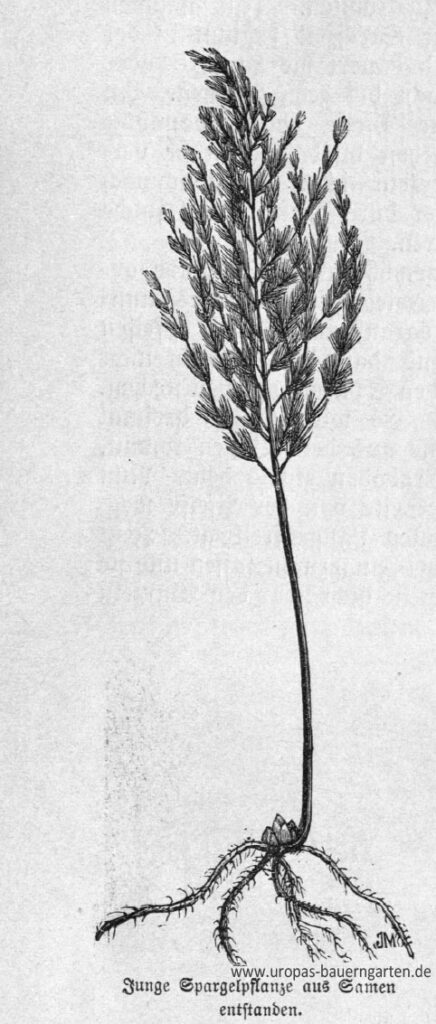

Wer die Spargelkultur nicht von Hause aus kennt, macht sich über das Wesen des Spargels oft ganz sonderbare Vorstellung. — Damit keinerlei Unklarheit herrsche: Der Spargel wird zwar durch Samen vermehrt, aber nachdem die aus Samen herangezogenen Pflanzen einmal ausgesetzt wurden, sind die Wurzeln ausdauernd. Wenn man auch im Winter nichts sieht, so leben doch die Wurzeln in der Erde und warten nur auf Wärme, um aus den kurzen, dicken Keimen, welche die Krone des Wurzelbündels bilden, junge Sprossen hervorzutreiben. Diese jungen Sprossen oder Triebe sind es, welche wir mit so großem Wohlbehagen als Gemüse verspeisen. Sie werden abgestochen, wenn ihre Köpfe an der Erdoberfläche erscheinen. Sind die ersten weg, so treiben neue nach. Diese werden wieder gestochen. Das wird acht bis zehn Wochen lang fortgesetzt. Dann hört man auf, nicht etwa, weil jetzt die Spargelzeit vorüber ist, der Spargel schmeckt auch nachher noch, aber die Wurzeln einer Pflanze sind nicht im Stande, immer nur neue Triebe emporzutreiben. Auch die Spargelwurzeln nicht. Sie treiben zwar immer und immer, so lange noch ein Fünkchen von Lebenskraft in ihnen ist, aber sie treiben sich zu Tode, wenn wir sie immer wieder stechen.

Das interessante Wechselverhältnis zwischen Blatt und Wurzeln kann nirgends schöner studiert werden, als bei der Spargelkultur. Die Sprossen (Spargelpfeifen), die im Frühjahre hervorkommen, wurden von den Wurzeln gebildet aus den im verflossenen Jahre mit Hülfe der Blätter aufgespeicherten Nahrungsstoffen. Wünschen wir im nächsten Jahre wieder Spargel zu stechen, so müssen wir gegen den 15. bis 24 Juli aufhören mit dem Stechen. Die Sprossen, die nach dieser Zeit hervorkommen, sollen sich entfalten und neue Nahrung sammeln für die Wurzeln. Je üppiger das Spargelkraut im Sommer steht, um so günstiger sind unsere Aussichten für das nächste Jahr.

Grundsätze für den Spargelanbau

- Der Boden muss geeignet sein. Der beste Spargelboden ist ein milder, durchlassender Sandboden; schwerer, bindiger Boden ist kein Spargelboden und muss für den Spargelbau besonders zubereitet werden. Das kann aber nur im Garten des Liebhabers geschehen, der gern eigenen Spargel stechen möchte und keinen geeigneten Boden hat. Für den gewerbsmäßigen Spargelanbau lohnt sich eine Bodenverbesserung nicht, da der Züchter auf billigerem sandigen Boden im Vorteil ist.

- Der Boden muss gut bearbeitet sein. Ich lasse Spargelfelder vor der Bepflanzung immer zwei bis drei Spaten tief rigolen. Ein Boden, der durch vieljährige gartenmäßige Bestellung hochgebracht ist, stellt ein viel besseres Gedeihen der Anlage in Aussicht als gewöhnliches, erst frisch umgegrabenes Feldland.

- Der Boden muss sich in gutem Düngerzustand befinden. Es muss schon vorher gut gedüngt worden sein, aber auch bei der Anlage gut gedüngt werden, damit die Pflanzen sich kräftig und schnell entwickeln können.

- Auswahl von gutem Pflanzenmaterial: nur kräftige, einjährige Pflanzen der besten Zucht werden gepflanzt. Hierauf und auf die folgenden Punkte komme ich noch ausführlich zu sprechen.

- Die Pflanzen müssen weit genug voneinander entfernt stehen. Es ist klar, dass Spargelpflanzen, die doch ihre Wurzeln sehr weit in den Boden senden, um so üppiger wachsen, je weiter sie voneinander entfernt stehen. Spargelpflanzen, welche viele dünne Pfeifchen geben, stehen meistens zu dicht.

- Die Spargelanlagen sind von der Pflanzung an sorgfältig zu pflegen, von Unkraut und von Zwischenkulturen frei zu halten.

- Man muss beim Stechen sehr vorsichtig sein und rechtzeitig mit dem Stechen aufhören.

- Jeder Trieb, welcher stehen bleibt, also das Spargelkraut, ist mit größter Schonung zu behandeln, da von der Sommerentwicklung des Spargelkrautes der nächstjährige Ertrag abhängt.

Spargelbeete anlegen

Doch wir wollen ein neues Spargelbeet anlegen. Wir haben bereits gelernt, dass gute Pflanzen dazu nötig sind. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter: die Anpflanzung soll vom 5. bis 10. April erfolgen. Es wird viel erzählt vom Spargelpflanzen im Sommer. Es geht; man kann ja so vieles tun, aber vorteilhaft ist die Sache nicht. Der Anfänger lasse sich nicht auf unsichere Experimente ein. Die einzig beste Zeit ist von 5. bis 10. April, denn um diese Zeit regt sich der erste Trieb im Spargel und dieser muss für das Verpflanzen ausgenutzt werden. In sehr warmen und zeitigen Jahren kann sogar noch etwas früher gepflanzt werden, später nicht.

Darüber, dass Sandboden ein vorzüglicher Spargelboden ist, herrscht kein Zweifel mehr. Die großartigen Braunschweiger Kulturen und die wichtigsten Spargelkulturen in der Mainzer Gegend, die Lübecker Kulturen und viele andere großartigen Anlagen liegen nur auf Sandboden, teilweise ist es sogar ein sehr leichter Sand. Die besten und ergiebigsten Anlagen befinden sich allerdings auf fruchtbarem Sande mit Beimischung feiner Lehmteilchen: auf lehmigem Sande. Wild wachsend kommt der Spargel auch nur auf Sand vor und Kulturen in schwerem bindig-thonigem oder schwammig-moorigem Boden werden, im großen angelegt, überhaupt kaum von Erfolg sein; haben wir hingegen kleinere Kulturen im Hausgarten, so können wir ja leicht den Boden in der Hinsicht verbessern, dass wir ihn durchlässiger machen. Asche, Sand, Ziegelmehl, Kalkschutt und geeigneter Kompost, das müssen die Bestandteile sein, mit denen wir in schwerem Boden unsere Spargelbeete auffüllen, um den Boden lockerer zu machen und den Pfeifen ein schnelles und gutes Wachsen zu ermöglichen.

Es ist ganz selbstverständlich, dass das Spargelfeld vor der Anlage gut bearbeitet und gedüngt werden muss. — Es wird rigolt, mindestens 50 cm tief. — Hier in den Untergrund bringen wir reichlich Dünger: Abtritt, Kompost, verrotteten Stallmist. — Wenn die Anlage erst einmal fertig ist, können wir nicht mehr zum Untergrund gelangen. Deshalb müssen wir vorher dafür sorgen, dass die Pflanzen im Untergrund reichlich Nahrung finden. — Der Dünger wird nicht in dicken Schichten eingepackt, sondern gut mit dem Boden vermischt.

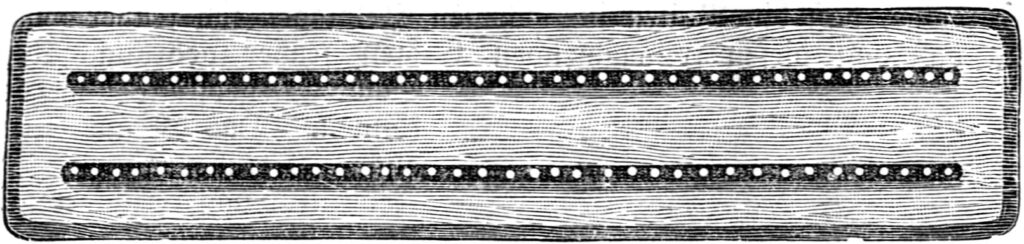

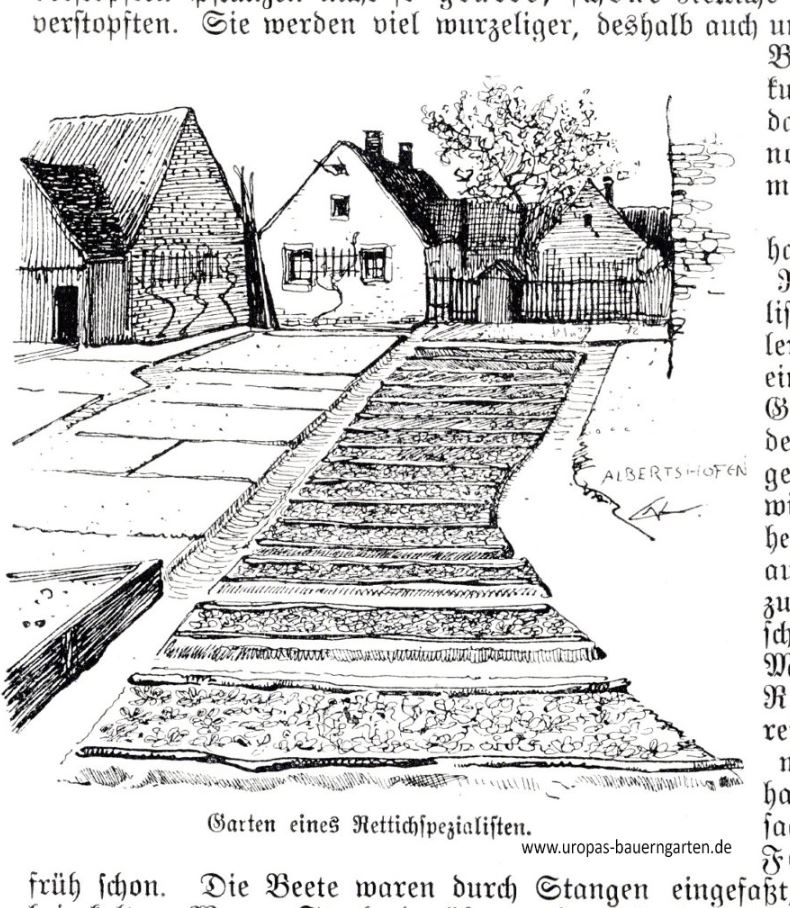

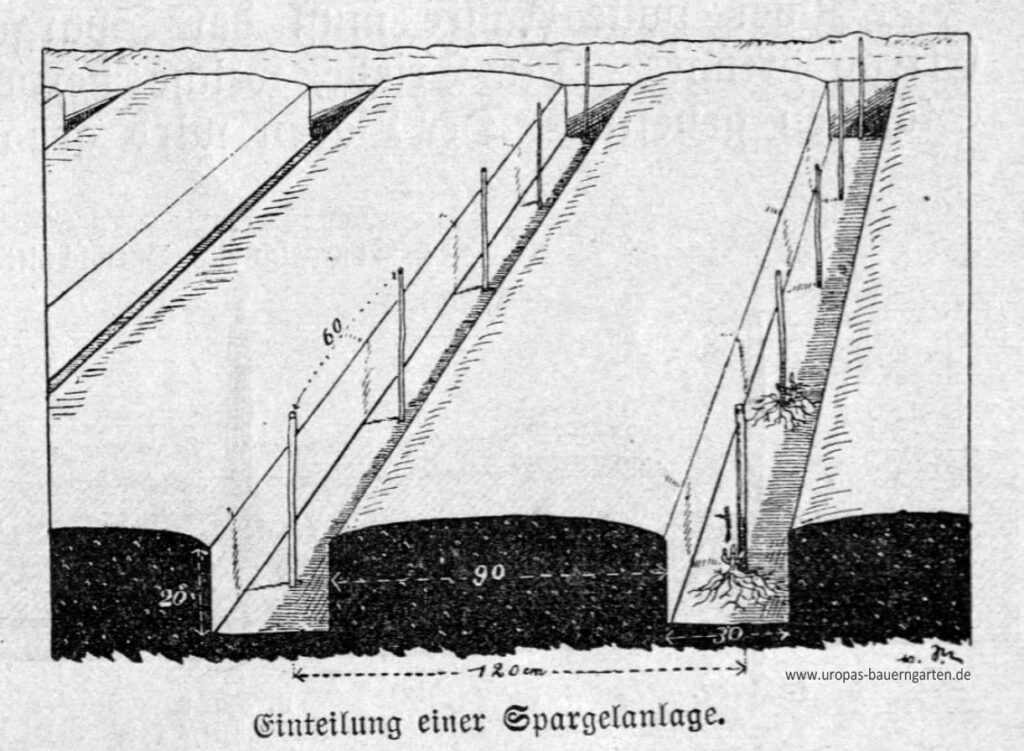

Wir messen jetzt unser Spargelfeld aus und teilen es regelrecht ein (siehe Abbildung weiter unten), nicht in Beete, wie das übrige Gemüseland, sondern in Reihen. Wir legen einreihige Kulturen an. Jede Reihe erhält von der nächsten 1,20 Meter Abstand, die Randreihen erhalten 60 cm Abstand vom Rande. Also auf eine Fläche von 20 Meter Länge und 12 Meter Breite kommen zehn Reihen, jede 20 Meter lang, wenn wir die Reihen längs legen. Wollen wir sie aber quer legen, so machen wir sechszehn Reihen, jede 12 Meter lang. — Der Abstand der Reihen beträgt im zweiten Falle 1,25 Meter, weil das mit der Einteilung so am besten passt.

An den Anfang und an das Ende einer jeden vorgesehenen Reihe kommt ein Pfahl. Dann messen wir auf jeder Seite des Pfahles 15 cm ab. So erhalten wir die Breite des Grabens (30 cm). — Von einem Ende zum andern wird nun eine Schnur gesteckt und jedesmal ein Graben 30 cm breit und 20 cm tief ausgeschaufelt. Die Erde wird immer auf die 90 cm breiten Zwischenräume verteilt (siehe Abbildung).

In diese Gräben wird der Spargel gepflanzt. Es ist nämlich notwendig, dass der Spargel tief in die Erde gepflanzt wird und nicht zu nahe an die Oberfläche, denn es muss über den Wurzeln noch fußhoch Erde liegen, sonst werden die Pfeifen zu kurz. Jedesmal an die Stelle, an die eine Spargelpflanze kommen soll, wird ein Stäbchen gesteckt. Es wird vom Anfang des Grabens gemessen 30 cm, dahin kommt das erste Stäbchen, dann weiter 60 cm das zweite Stäbchen, wieder 60 cm weiter das dritte. An jedes Stäbchen wird eine Pflanze gesetzt. Die Grube darf aber nicht gleich ohne weiteres zugeschüttet werden. Die junge Pflanze würde von Luft und Sonne abgeschnitten sein und müsste ersticken. Sie soll aber sofort üppig wachsen, deshalb wird zunächst nur 3 Finger hoch Erde aufgeschüttet und erst nach Ablauf eines Jahres wird neue Erde darauf gefüllt. Obige Abstände für die Spargelpflanzen 1,20 Meter die Reihen, 60 cm in den Reihen gebe ich für den Gartenfreund. Jede Anleitung zum Spargelbau enthält andere Maße und es ist auch verschiedene Pflanzweite zulässig. Je weiter man pflanzt, desto größer werden im Durchschnitt die Stangen. Je dichter man pflanzt, desto mehr Stangen kann man stechen. — Die großen Braunschweiger Kulturen rechnen auf jeden Quadratmeter zwei Pflanzen.

Zwei volle Jahre muss der Spargel gepflegt werden, ehe er Ertrag bringt. Die Triebe, welche hervorkommen, werden an das Stäbchen geheftet. Der Boden wird gehackt. Wenn es sehr trocken ist, wird einigemale sehr durchdringend gegossen. Das Kraut wird nicht eher abgeschnitten, bevor es welk ist, im Herbst. Das haben wir ja alles bereits gelernt.

Spargel stechen / ernten

Haben nun die Spargelpflanzen zwei volle Jahre an ihrem Platze gestanden und die Wurzeln sich ausgebreitet, dann können im Frühjahre einige Pfeifen gestochen werden. Zunächst aber nur bis zum 20. Mai, spätestens bis 12. Juni, dann wird aufgehört, denn die Pflanzen sind noch zu jung, um ohne Schaden die volle Spargelzeit hindurch gestochen werden zu können. Im nächsten Jahre werden sie kräftig genug sein. Die Stechzeit beginnt in der Regel zwischen dem 12. bis 24. April und dauert bis zum 15. oder 20. oder 24. Juni, also durchschnittlich acht bis zehn Wochen. In dieser Zeit wird jede am Boden sichtbare Pfeife ohne Ausnahme gestochen. Die schwachen dürfen nicht stehen bleiben, denn sie verderben den Nachwuchs und nützen den Wurzeln nichts, weil sie schwach sind. Gerade, starke Pfeifen müssen später durchschießen, weil solche starken die Wurzeln am kräftigsten ernähren.

Beim Spargelstechen hat sich ein gewöhnliches, am Ende abgerundetes Tischmesser häufig praktischer erwiesen, als manches kunstvolle Spargelmesser. Es kommt ja nur darauf an, dass die Pfeifen hübsch lang aus dem Boden kommen und dass die Wurzeln nicht zerstochen werden. Am praktischsten ist’s, den Spargel nicht zu stechen, sondern zu brechen. Das geht sehr gut! Es wird täglich dreimal nachgesehen; die Pfeife zeigt, kurz ehe sie aus dem Boden kommt, ihr Erscheinen dadurch an, dass sie den Erdboden etwas hebt. Nun wird mit der Hand Erde auf der einen Seite von der Pfeife weggewühlt so tief, bis die Pfeife in der vollen Länge freiliegt. Jetzt braucht man nur die Spargelfpeife mit zwei Fingern zu fassen und sie geschickt nach der Seite zu biegen, so bricht sie dicht über den Wurzeln ab. Freiwühlen muss man die Pfeife unter allen Umständen; wer nicht richtig wühlt und gleich sticht, zersticht entweder die Spargelpfeife oder mehrere junge daneben hochkommende Spargel oder die Wurzeln.

Behandlung der Spargelbeete nach der Ernte

Spätestens am 24. Juni wird also mit dem Brechen oder Stechen aufgehört. Jetzt gilt es, schnell die ganze Anlage mit Dünger versehen, den Dünger leicht untergraben, so dass er mit Erde gedeckt ist, in trockenem Boden auch mit Jauche gießen. Dies alles, damit der neue Trieb recht kräftig kommt. Das Düngen im Sommer ist außerdem praktischer, weil der Dünger bis zum nächsten Frühjahr Spargelernte nicht hinderlich wird.

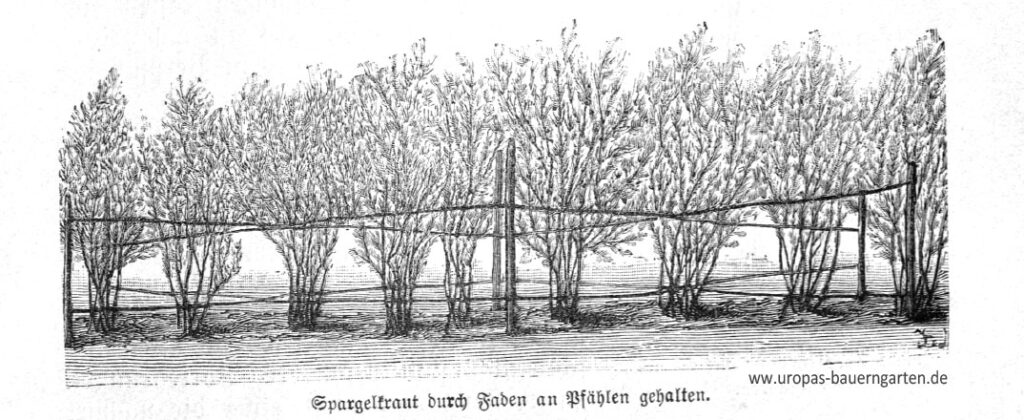

Der Wind vermag in einer Spargelanlage großen Schaden anzurichten durch Umwehen des Krautes. Zum Schutz sind in den Reihen Pfähle einzuschlagen und dann wird von Pfahl zu Pfahl Bindfaden gespannt, der dem wertvollen Spargelkraut Halt gibt:

Die Beeren, die sich am Spargel zeigen, sollten vor der Reife abgepflückt werden. Sie zehren sehr an den Wurzeln, außerdem fällt der Same aus, wodurch die Anlage mit jungen Spargelpflanzen verunkrautet. Werden diese jungen Spargelpflanzen nicht beseitigt, so können sie die ganze Anlage in Unordnung bringen.

Durch unvorsichtiges Stechen, durch ungeeigneten Boden kann es vorkommen, dass einzelne Pflanzen eingehen. Die Anlage wird dann lückenhaft; alte, schlechte Anlagen sind oft sehr lückenhaft. Was ist zu tun? Verpflanzen lassen sich alte Pflanzen nicht. Es ist eine Ausnahme, wenn sie nach dem Verpflanzen lebens- und ertragfähig bleiben. Vollpflanzen kann man die Lücken, aber mit Vorteil auch nur in den ersten Jahren und nur, wenn man sehr gewissenhaft arbeitet. Für die Nachpflanzung wird der Boden sehr gut vorbereitet und besonders gedüngt. Es werden allerbeste einjährige Pflanzen gewählt. Sie werden genau so tief gepflanzt wie die alten und schließlich sind besondere Vorkehrungen zu treffen, so dass nicht etwa die nachgepflanzten gleich im nächsten Jahre gestochen werden. Sie werden bezeichnet; überhaupt in einer musterhaften Anlage müssen im Herbst alle Schwächlinge bezeichnet und ein Jahr geschont werden. Dadurch, dass sie wachsen können während die anderen Pflanzen noch gestochen werden, erhalten sie einen Vorsprung und werden kräftiger.

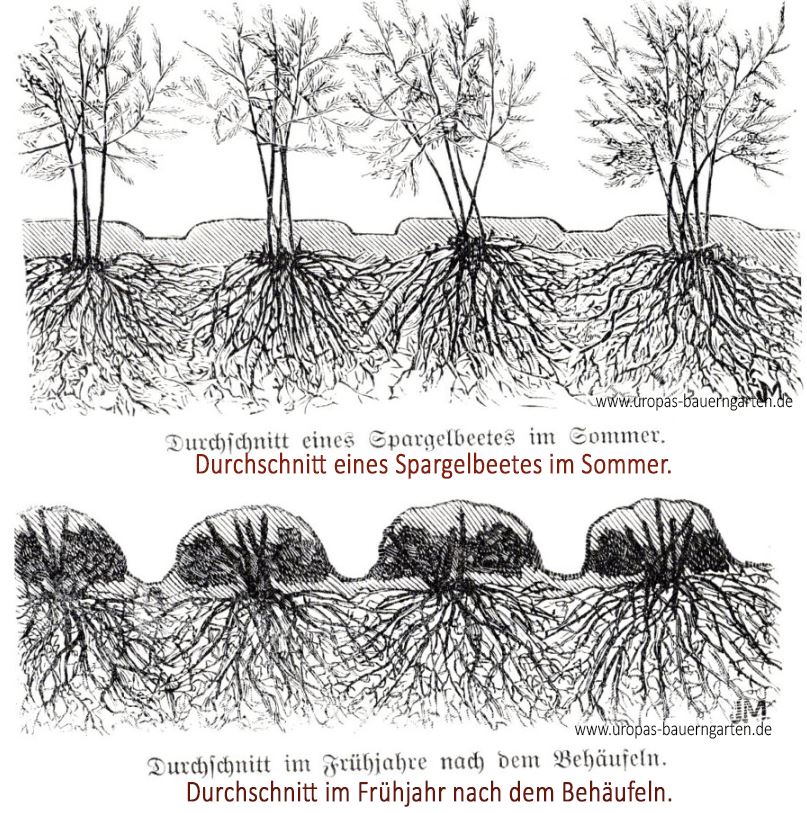

Die Wurzeln einer alten Spargelpflanze kommen mit jedem Jahre näher an die Oberfläche. Die Spargelbeete werden deshalb mit jedem Jahre etwas erhöht. Im Frühjahre beim Graben und Harken wird Erde von den beiden Seiten nach der Reihe zu gehäufelt, dann haben die Pfeifen Raum genug, um schön lang zu werden — 25 cm Erde über der Wurzelkrone ist genug. Da die Wurzeln des Spargels sehr flach liegen, dient zum Graben der Spargelbeete ein abgenutzter kurzer Spaten.

Rhabarber

Allgemeines und Anforderungen von Rhabarber

Seit ein paar Jahren kommen zur Frühjahrszeit große, dicke Blattstiele (Rhabarberstiele) auf den Markt. Dem Einfluss der in Deutschland wohnenden Engländern ist es zuzuschreiben, dass dieses Gemüse zunächst in einigen Städten (Hamburg, Dresden usw.) bekannt wurde; später von Frankfurt a. Oder aus eine rührige Agitation entfaltet, und ihr ist es zu danken, dass heute schon überall der Rhabarber bekannt ist und immer größeren Anklang findet.

Und in der Tat: in der gemüsearmen Frühjahrszeit ist das erfrischende Rhabarberkompott etwas sehr Angenehmes. Es gleicht dem Stachelbeerkompott. Nicht immer findet jedoch dieses Kompott ungeteilten Beifall. Es schmeckt oft zu sehr nach Rhabarber und entbehrt des erfirschenden, weinsäuerlichen Geschmacks. Das liegt dann weniger an der Zubereitung als an der Sorte oder an der schlechten Kultur des Rhabarbers. In England, dem Dorado der Rhabarberfreunde, wird sowohl die Anpflanzung guter Sorten als auch die sorgfältige fernere Behandlung mit der peinlichsten Sorgfalt betrieben; daher sollten auch wir uns die englische Kultur zum Muster nehmen.

Zunächst pflanzt der Engländer niemals (!!!) Rhabarberstauden, welche aus Samen gezogen sind, sondern nur durch Teilung gewonnene Pflanzen bewährter Kompottsorten. Die Anzucht des Rhabarbers aus Samen ist zwar leicht und einfach und man gewinnt schnell eine große Anzahl an Pflanzen. Aber es finden sich unter den Sämlingen fast nur schlechte Pflanzen, die keine gleichmäßigen, schönen Stiele bringen. Auch das Wachstum dieser Sämlinge ist ein sehr ungleichmäßiges mit entsprechend geringem Ertrag.

Nur, wenn die Wurzelstöcke einer echten Sorte geteilt werden, bringen die einzelnen Teile wieder Pflanzen der echten Sorte. Es gibt noch viel unbrauchbares Zeug in den Gärten unter dem Namen Rhabarber.

Der Rhabarber ist eine Blattpflanze und hat mit allen Blattpflanzen die Eigentümlichkeit gemein, dass er zur vollen, üppigen Entfaltung den allerbesten Boden verlangt. Da die Wurzeln des Rhabarber sehr tief gehen, so ist es allererste Bedingung für das gute Gedeihen, dass das Erdreich, in dem sie wachsen sollen, tief bearbeitet worden ist. Das Land für Rhabarber rigole ich durchweg zwei Spaten tief; ist der Untergrund gut, auch noch tiefer. Beim Rigolen werden reichliche Düngermengen, so besonders Abtrittsdünger, Kompostdünger oder fetter Stallmist nach unten gebracht. Der Rhabarber kann ungeheuer viel davon vertragen, und wenn er einmal missrät und nicht richtig treiben will, so liegt das immer am Mangel an Dünger.

Von den Sorten des Rhabarbers ist die Sorte: „Verbesserter Victoriarhabarber“ der verbreitetste und beste. Er bringt viele starke, in dem unteren Teil schön rote Stiele und ein gelbliches Kompott. Eine Sorte, die durch und durch rot ist und den feinsten Geschmack hat, ist der neuerdings gezüchtete Rhabarber „Verbesserter Rotstieliger“ von H. Jungelaussen in Frankfurt a.O. Er entstammt den rotstieligen englischen Sorten, seine Stiele sind aber größer und auch ergiebiger. Beide Sorten werden nur durch Teilung echt vermehrt.

Rhabarber pflanzen

In der Zeit vom 10. bis 15. März werden die geteilten Wurzelstücke mit Kopf auf das gut vorbereitete Rhabarberland gesetzt. Jede Pflanze gebraucht einen Quadratmeter Raum. Beim Pflanzen wird eine kleine Grube ausgehoben; dann hält man die Wurzeln hinein, so dass der Kopf dicht unter der Erdoberfläche zu stehen kommt, füllt ringsrum und zwischen die Wurzeln gute Erde und tritt die Wurzeln mit dem Fuß fest, je fester, desto besser wächst die Pflanze an. Falls das Land sehr sandig und dürr ist, so ist es zu empfehlen, die Wurzeln nach dem Pflanzen anzuschlämmen und kurzen Dünger auf jede Pflanze zu streuen. Auch kann man die Köpfe etwas tiefer setzen, so dass die Pflanzen in kleinen Gruben stehen; sie leiden dann nicht so sehr durch Trockenheit. Ist die Lage besonders feucht und kalt, so wird das Anwachsen sehr befördert, wenn die Rhabarberwurzeln auf kleine Hügel gepflanzt werden.

Pflege von Rhabarber

Im ersten Jahre treiben die Rhabarberstauden nur schwach, da sie noch keine neuen Wurzeln haben. Jedes kleine Blättchen hilft neue Wurzeln zu bilden; man darf deshalb im ersten Jahre noch keine Stiele für die Küche schneiden. Erst wenn im Herbst die Blätter welken, sind die Wurzeln im Boden gut eingewurzelt und kräftig.

Im Herbst gräbt man das Land zwischen den Stauden um und bringt wieder reichlich verrotteten Dünger herbei. Der Rhabarber braucht viel Dünger, auch Feuchtigkeit, wenn er schnell wachsen und große, zarte Blattstiele treiben soll.

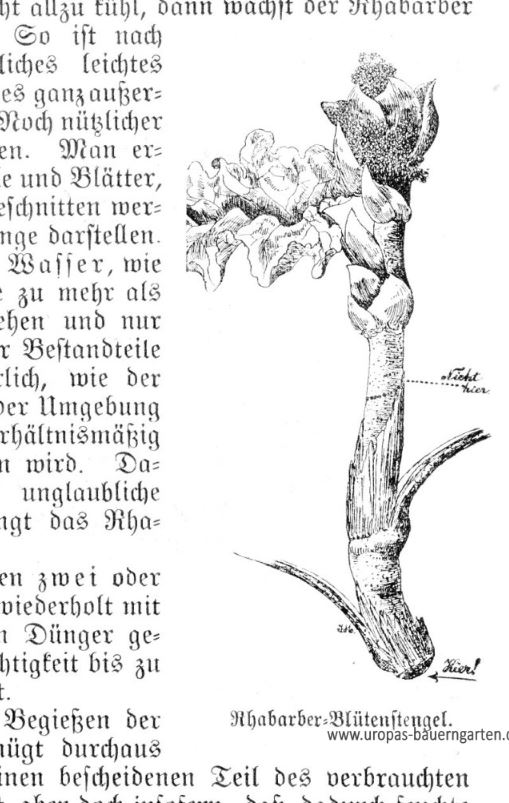

Damit die Rhabarberstauden nicht entkräften, werden im Frühjahr alle Blütentriebe, wenn sie fußhoch sind, bevor sie blühen, ausgeschnitten. Die Nahrungssäfte, welche von Natur aus zur Ausbildung der Blüten und des Samens hätten dienen sollen, kommen dann den Blättern zugute. Vom Ausbrechen der Blütenstiele hängt zum großen Teil der Erfolg der Rhabarberkultur ab. Werden die Blüten nicht rechtzeitig und nicht gründlich genug ausgebrochen, so erschöpft sich die Pflanze und treibt keine neuen Blätter mehr. In einzelnen Jahren ist die Neigung zum Blühen so groß, dass man längere Zeit hindurch wöchentlich zweimal das Rhabarberfeld durchgehen muss. Man hüte sich aber, einer Pflanze, der man mehrere Blütenstiele ausgebrochen hat, gleichzeitig auch zu viel Blätter zu nehmen. Beim kaltem Wetter gibt das eine schwere Stockung.

Nicht allein viel Nahrung braucht der Rhabarber, auch viel Feuchtigkeit. Wenn zur Zeit der Haupternte im Mai trockene Luft herrscht, dann fällt der Ertrag sehr gering aus; ist es aber trübe und feucht und dabei nicht allzu kühl, dann wächst der Rhabarber mächtig, üppig und schnell. So ist nach trockenen Tagen ein abendliches leichtes Bespritzen des Rhabarberfeldes ganz außerordentlich wachstumsfördernd. Noch nützlicher ist gießen und flüssiges Düngen. Man erwäge nur, dass die vielen Stiele und Blätter, die bei reichlicher Ernte weggeschnitten werden, eine gewaltige Wassermenge darstellen. Das meiste im Rhabarber ist Wasser, wie überhaupt alle unsere Gemüse zu mehr als 90% aus Wasser bestehen und nur äußerst geringe Mengen fester Bestandteile enthalten. So ist es erklärlich, wie der vorher sehr feuchte Boden in der Umgebung der Rhabarberwurzeln in verhältnismäßig kurzer Zeit staubtrocken wird. Dagegen hilft nur das Gießen; unglaubliche Mengen von Wasser verschlingt das Rhabarberland. – Für jede Staude werden zwei oder drei Gruben gemacht und wiederholt mit Wasser oder leichtem flüssigen Dünger gefüllt, so reichlich, dass die Feuchtigkeit bis zu den äußersten Wurzeln dringt. Leichtes, oberflächiges Begießen der tiefwurzelnden Rhabarber genügt nicht, um auch nur einen kleinen bescheidenen Teil des verbrauchten Wassers zu ersetzen. Es nützt aber doch so fern, dass dadurch feuchte Luft erzielt wird.

Rhabarber ernten

Im Frühjahr zeigen sich dann bald die zarten Sprossen des Rhabarbers. Sobald die Blattstiele lang und stark genug sind, darf man anfangen zu ernten. Man schneidet die Blattstiele nicht, sondern man reißt sie aus, so dass keine faulenden Stummel zurückbleiben. Die Stiele werden zu 3 bis 5 Stück zusammengebunden und in diesen Bunden auf dem Markt oder in die Küche gegeben. Die großen Blattflächen würden aus den Stielen den Saft saugen, darum werden sie bis auf kleine Reste weggeschnitten.

Es dürfen nicht alle Blätter einer Staude auf einmal ausgezogen werden, allerhöchstens ein Drittel der Gesamtzahl auf einmal; darauf muss die Pflanze aber Zeit haben, sich wieder zu erholen. Werden zu viele Stiele gleichzeitig geerntet oder in zu kurzen Zwischenzeiten, so entsteht eine Stockung. Die Staude soll aber ununterbrochen im Wachsen bleiben, damit sie recht bald viele neue Stiele treiben kann. Man erntet dann in den gehörigen Zwischenräumen von 2 bis 3 Wochen bis Johanni (24. Juli). Von da an ist die Rhabarberzeit vorbei; es gibt genug andere Gemüse und Früchte als Ersatz. Die Stiele sind dann auch nicht mehr so zart und wohlschmeckend; sie haben zu viel Säure, und man braucht zu viel Zucker bei der Zubereitung.

Rhabarber treiben

Rhabarber lässt sich auch sehr gut im Frühjahr treiben. Die frühzeitig getriebenen Rhabarberstiele sind zart und für feine Küchen sehr gesucht. Zum Treiben braucht man nur kräftige und gut im Boden festgewurzelte Stauden, also solche, welche an ihrem Standort schon zwei Jahre gestanden haben. Es ist unlohnend, schwächere Pflanzen zu treiben, und die im Vorjahr gesetzen Pflanzen sind entschieden schwächer als die zweijährigen. Die Kosten dere Treiberei sind die gleichen, aber der Ertrag ist nur halb.

Man kann zwischen früher und später Treiberei unterscheiden. Die Spättreiberei ist jedenfalls die lohnendere. Sie besteht darin, dass man um die einzelne Pflanze eine Grube auswirft, so tief als die Ausbreitung der Wurzeln es gestattet, etwa 20 cm. In dieser Grube wird frischer, kurzer Dünger gepackt, dann wird ein Faß ohne Boden und ohne Deckel über die Staude gestülpt und noch rings mit etwas Dünger umpackt. Dieses geschieht gegen Mitte März. Schon nach drei bis vier Wochen habe ich brauchbare Stiele, die im Innern der Tonne sehr schön lang treiben.

Ein ausgezeichnetes Verfahren ist es auch, das Rhabarberfeld im Herbst mit frischem, strohigem Pferdemist zu bedecken. Der Boden friert dann nicht so tief im Winter, und die Wurzeln und die Blätter fangen früher an zu treiben; der strohige Mist schützt vor Frostschäden. Scheint die Frühjahressonne warm, so geht man wohl die Reihen durch und deckt von den sprossenden Blättern den Dünger etwas weg, damit die Sonne das Herz der Pflanze besser durchwärmen kann. Droht aber Frostgefahr, so häufelt man zum Schutz die strohigen Düngerreste, die ja über Winter ausgelaugt wurden, über die Blattkronen.

Zubereitung von Rhabarber

Das Rhabarberkompott findet noch nicht allgemeinen Beifall. Das macht, weil noch zu viel scheußliche Sorten von Rhabarber verbreitet sind. Die Stiele davon schmecken tatsächlich schlecht, edle Sorten haben einen hochfeinen Geschmack, besonders wenn sie als Kompott kalt genossen werden. Die Zubereitung ist sehr einfach: Die Stiele werden geschält, in Würfel geschnitten, mit kochendem Wasser überbrüht und dann, nachdem das Wasser abgegossen ist, mit 1/2 Pfund Zucker auf 1 Pfund Rhabarber, etwas Zitronenschale und ein Glas Weißwein gargekocht.

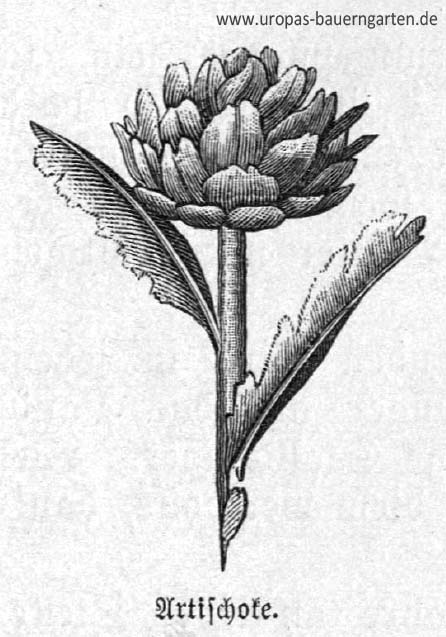

Artischocken

Die Artischocken sind mit dem Cardy verwandt. Beide haben den botanischen Namen „Scynara“. Während bei Cardy die fleischigen Stiele der Blätter die erwünschte Delikatesse bilden, ist es hier der eigenartige Blütenboden, der genossen wird. Bei Cardy muss man Blüten vermeiden und nur auf Vervollkommnung der Blattstiele sehen; hier bei den Artischocken gilt es, möglichst frühzeitig Erzeugung von Blüten anzustreben und den Blüten recht großen Boden zu geben.

Anbau nach französischem Verfahren

Das alte französische Verfahren besteht darin, dass man die Artischockenstauden überwintert und im Frühjahr jeder Staude zwei kräftige Triebe lässt, die übrigen Triebe aber abschneidet und als Setzlinge (Kindel) benutzt, um neue Pflanzen zu gewinnen, die naturgemäß wie alle Ablegerpflanzen die Eigenschaften der Mutterpflanze völlig getreu übernehmen und außerdem noch den großen Vorzug besitzen, dass sie sich bald einleben und schnell blühen. In der Regel haben die Setzlinge (Kindel) schon kleine Wurzelansätze. In Töpfe gepflanzt und einige Wochen im Mistbeet unter Glas gehalten, geben sie Mitte Mai kräftige, gut bewurzelte Pflanzen zum Aussetzen.

Anbau über Samen

Neben dieser alten, bewährten Artischockenkultur wurde neuerdings die Anzucht der Artischocken aus Samen angewendet. Die Samenpflanzen befriedigen aber nur, wenn man erstens eine gute Sorte wählt, zweitens sehr früh sät: Cardy sät man sehr spät, damit sie nicht schießen; die Artischocken sät man sehr früh, damit sie schießen.

Schon im Januar wird der Samen in das Mistbeet gesät. Die Pflänzchen werden in kräftige Erde in Töpfe gepflanzt und mehrmals in größere Töpfe umgepflanzt. Bis Mai werden die Pflanzen unter Glas gehalten, dann sind sie gut zum Auspflanzen.

Kultur und Pflege von Artischocken

Artischocken sind Tiefwurzler, können sich deshalb nicht in dem

gewöhnlichen Gartenland, sondern nur auf gut rigoltem, reich gedüngtem, tiefgründig fruchtbarem Lande voll entwickeln. Hierfür setzt man die jungen Pflanzen (Sowohl Ableger als auch Sämlinge) in meterweite Abstände, gießt sie an und packt zum Schutz für die Zeit des Anwachsens etwas Dünger ringsum. Enthält der Untergrund viel Nahrung, so werden die Wurzeln bald tief eindringen; die Pflanze treibt dann üppige Fiederblätter. Es ist nichts weiter nötig, als fleißig hacken.

Im August und September treiben aus den Herzen der distelähnlichen Pflanzen Blütenstiele. Es zeigen sich mehrere Köpfe mit den schuppenförmigen Kelchblättern. Die schwächeren, seitlich stehenden Köpfchen sind wegzuschneiden, dadurch werden die Hauptköpfe um so vollkommener und wertvoller. Sie werden geerntet, sobald sie voll entwickelt sind, aber noch kurz bevor in der Mitte des Schuppenkelches farbige Blumenblätter sichtbar werden: dann ist der essbare Blütenboden am vollkommensten und noch völlig zart. – Wenn im Herbst die Blätter erfroren sind, schneide man sie ab, häufele etwas Erde rings um jede Pflanze und decke hierauf bei Frost die Herzen mit Tannenreisig oder strohigem Dünger zu. Die Stöcke dürfen auch mit allen Wurzeln ausgehoben und im Keller eingeschlagen werden.

Im Frühjahre werden die Artischockenstauden möglichst zeitig von der Winterdecke befreit und nachgesehen. Jede alte Pflanze soll nur zwei Sprosse behalten: die beiden kräftigsten und gesündesten; alle übrigen werden beim Ausputzen im Frühjahr weggeschnitten und können zur Vermehrung dienen.

Als beste Artischockensorte gilt gegenwärtig die „Große, grüne von Laon“.

Meerkohl

Meerkohl oder Seekohl hält unseren Winter ohne Schutzdecke aus. Von dieser Pflanze, die mit Cardy eine entfernte Ähnlichkeit besitzt, werden die gebleichten Blattstiele im Frühjahr als Gemüse zubereitet. – Man zieht die Pflanzen aus Samen heran. Erst im zweiten Jahre werden sie an Ort und Stelle gepflanzt, und erst im dritten oder vierten Jahr kann man mit dem Gebrauch beginnen. Diese langwierige Vorbereitung ist wohl mit schuld daran, dass das Gemüse so selten anzutreffen ist und so wenig benutzt wird.

Auch verlangt der Meerkohl einen ganz eigenartigen Boden und geht in ungeeignetem Boden leicht aus, so dass eine Anlage häufig lückenhaft wird. Meerkohl liebt sehr durchlässigen, kalkhaltigen, nicht zu kalten und nassen Boden, sonnige und freie Lage. Diese Bearbeitung und Düngung, weiter Stand der Pflanzen und peinliche Reinhaltung von Unkraut sind Hauptbedingungen für erfolgreiches Anbauen.

Das Bleichen und Treiben im Frühjahr geschieht ähnlich wie beim Rhabarber. Der Meerkohl ist mit unseren Kohlgewächsen verwandt. Die Zubereitung dedr gewonnenen Stiele ist dieselbe wie die des Spargels.

Meerettich

Meerettich anbauen

Es gibt 2 Methoden des Meerettichanbaues:

1. Meerettich wächst verwildert in den Gärten und ist als Unkraut gar nicht so leicht auszurotten. Aus solchen verwilderten Ecken wird dann der Jahresküchenbdarf an Meerettich ausgegraben, schwache und starke Wurzeln (Stangen), wie es gerade kommt. – Eine wirkliche Kultur ist das allerdings nicht, denn von dem richtig kultivierten Meerettich werden nur ausgesuchte starke Stangen für den Gebrauch und außerdem schwache Pflanzstangen geerntet.

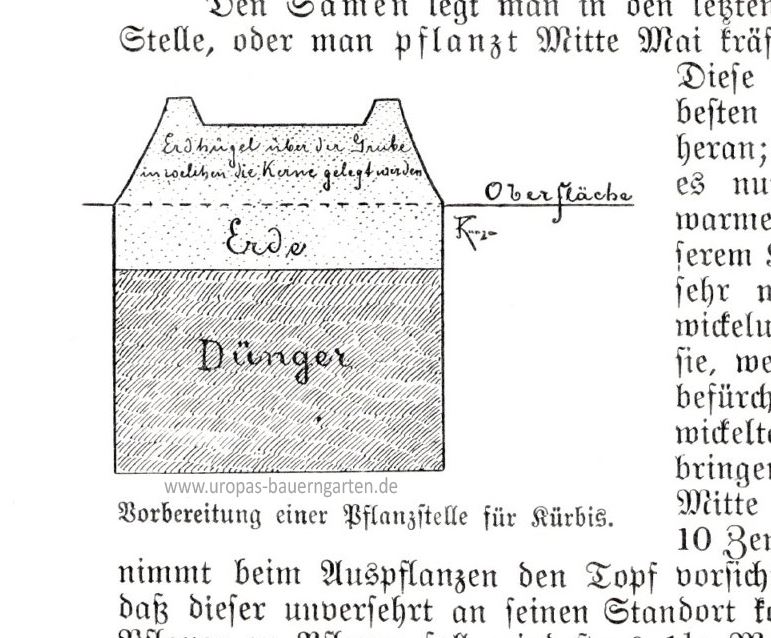

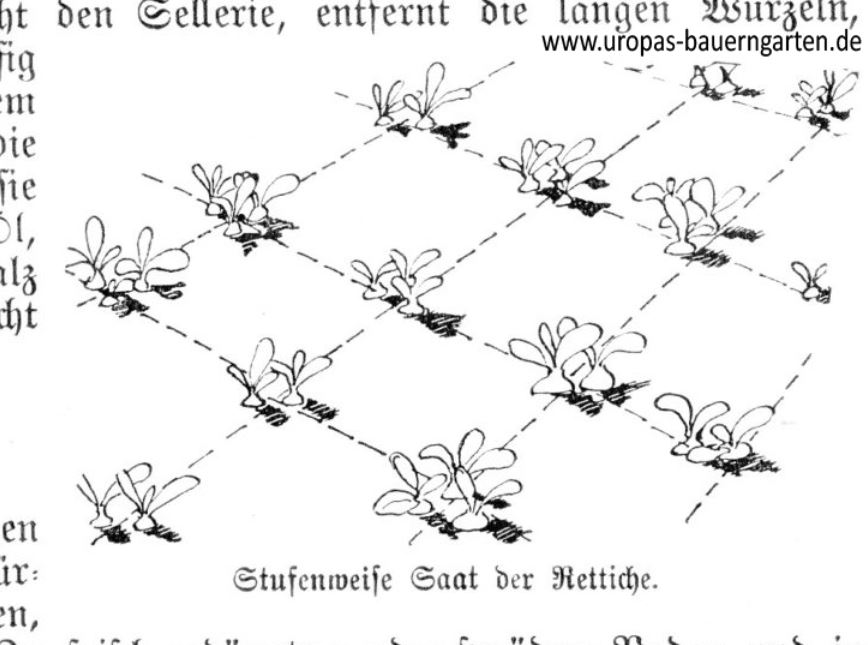

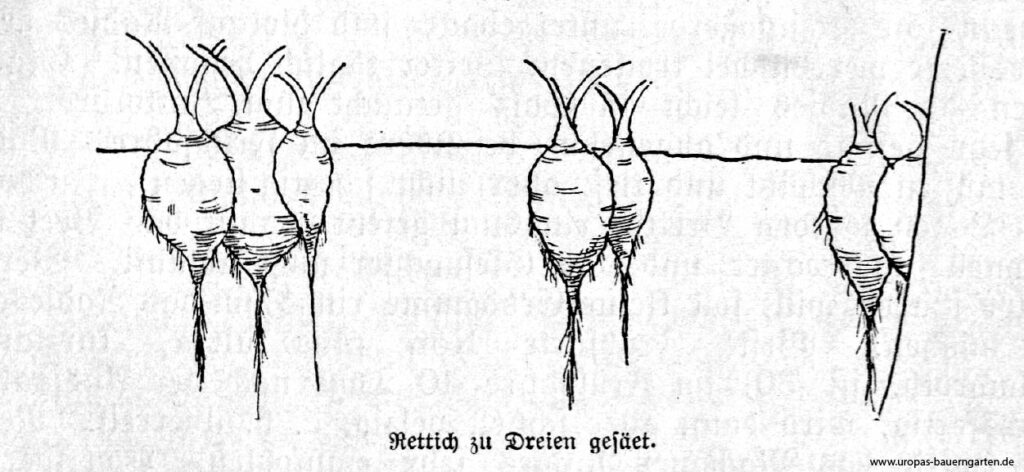

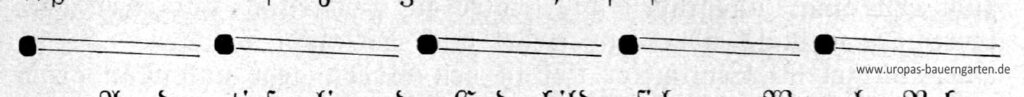

2. Um die Meerettichkultur in der richtigen Weise verständlich zu machen, will ich zunächst erklären, dass der Meerettich die besondere Eigenschaft besitzt, aus jedem beliebigen Wurzelstück neue Triebe und Blätter zu bilden. Dies erklärt seine auffallende Fähigkeit, ein Stück Land zu verunkrauten; jedes kleinste Stückchen Wurzel, das im Lande zurückbleibt, liefert eine neue Pflanze. Zur Anlage von Meerettichbeeten brauchen wir also keine Pflanzen, sondern nur Wurzelstücke. Es werden Setzlinge gekauft, das sind dünne Stangen, Wurzeln ohne Kopf. Diese werden mit einem Tuche tüchtig abgerieben. Im Abstand von 40 zu 40 cm werden Rillen gezogen (also auf jedes Beet drei Rillen) von 6 cm Tiefe. In diese Rille werden der Reihe lang Setzlinge waagerecht hineingelegt, immer ein Setzling, dann 6 cm Abstand, dann wieder einer. Das Kopfende, das ist das stärkere, erhält bei allen Setzlingen dieselbe Richtung, das Wurzelende wird angetreten, so dass es etwas tiefer zu liegen kommt, also so:

An dem tiefer liegenden Ende bilden sich neue Wurzeln, Nebenwurzeln, die senkrecht nach unten treiben und die Pflanzen ernähren. Die wagerechte Hauptwurzel (K) aber soll glatt und stark werden und unverzweigt bleiben. Jede Neigung zur Bildung von Seitenwurzeln wird unterdrückt. Zu diesem Zwecke wird die Hauptwurzel zwei- bis dreimal im Jahre, also je einmal im Juni, Juli und August, freigemacht, mit einem Tuche tüchtig abgerieben und eine etwa vorhandene Nebenwurzel glatt abgeschnitten. Nur die Wurzeln am Ende S sollen bleiben:

Bei dieser Behandlung wird die Hauptwurzel K, die flach liegt, weil sie flach eingelegt worden ist, sich kräftig verstärken und bis zum Herbst eine vorzügliche Meerrettichstange liefern. Man gräbt im Herbst die Staude aus, auch die Nebenwurzeln (S), die sich gebildet haben. Die besten und längsten Nebenwurzeln dienen als Setzlinge für das kommende Jahr, und dann beginnt dieselbe Kultur an anderer Stelle von neuem.

Meerrettich wächst in jedem Boden. Um aber dicke, lange Stangen zu ziehen, muss man einen guten, kräftigen, tiefgründigen Boden haben.

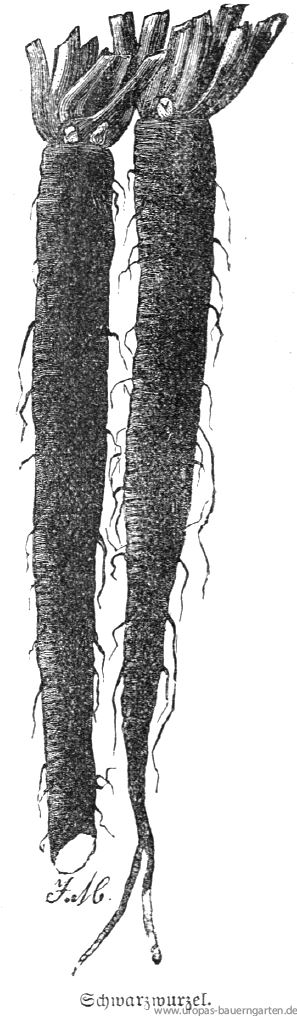

Meerettich ernten

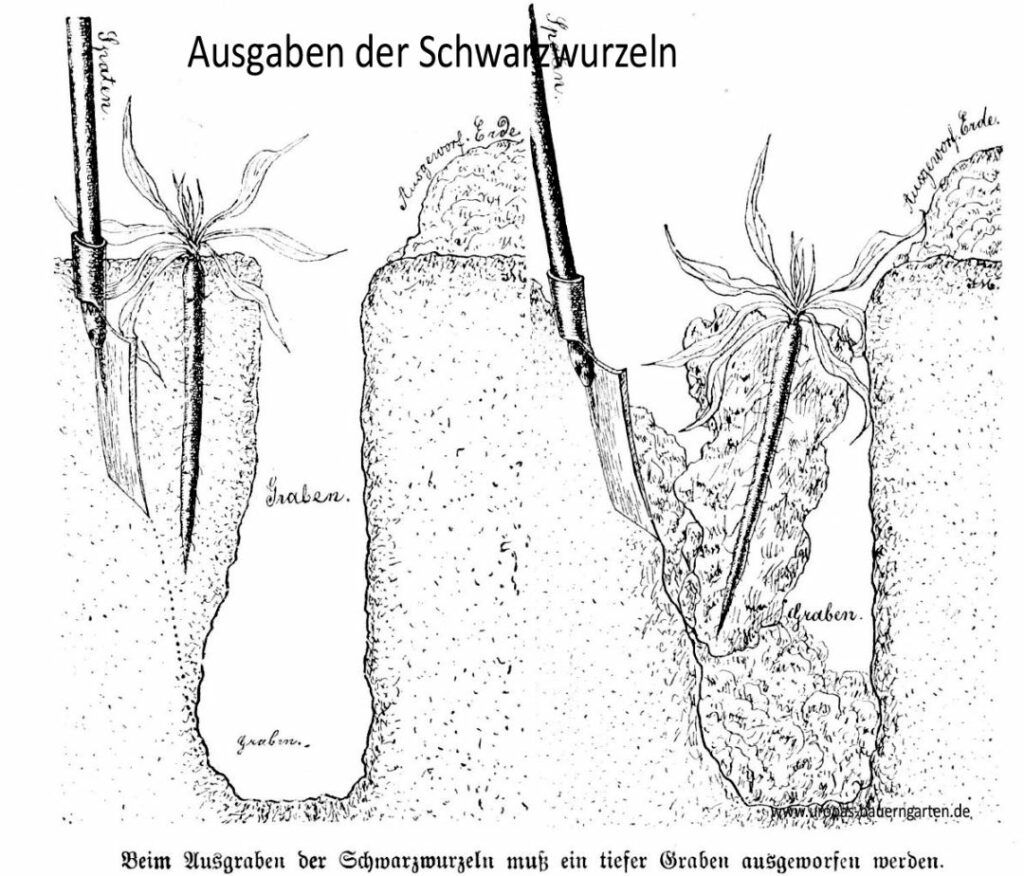

Für das Ausgraben von tiefgehenden Wurzeln, wie Meerrettich, Schwarzwurzeln usw. noch eine kurze Erklärung: Wer solche Wurzeln zum erstenmal ausgraben will, wird sie zweifellos abbrechen oder abstechen, niemals aber unversehrt aus der Erde bringen. Wenn eine Wurzel 30 Centimeter tief in den Boden geht und man gräbt neben der Wurzel ein 30 cm tiefes Loch, so genügt das noch nicht, um sie gut auszugraben. Das Loch ist nicht 30 cm, sondern 40 cm tief zu graben. Für die Wurzeln, die in den Reihen stehen, wird auf einer Seite der Reihe entlang ein 40 cm tiefer Graben ausgeworfen; dann braucht man nur den Spaten auf der anderen Seite senkrecht einzustechen und leicht zu drücken, so fällt die Wurzel mit dem Erdballen unversehrt in den offenen Graben. Ist die erste Reihe heraus, wird der Platz frei gemacht für die zweite Reihe. Es wird wieder bis dicht an die Wurzeln, und tiefer als die Wurzeln reichen, die Erde ausgegraben und hierauf mit derselben Leichtigkeit die zweite Reihe dem Boden entnommen u.s.f.

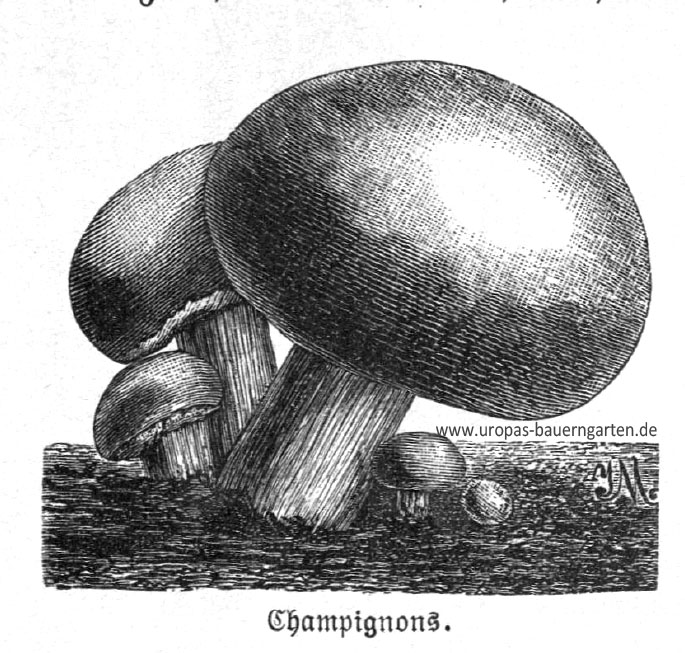

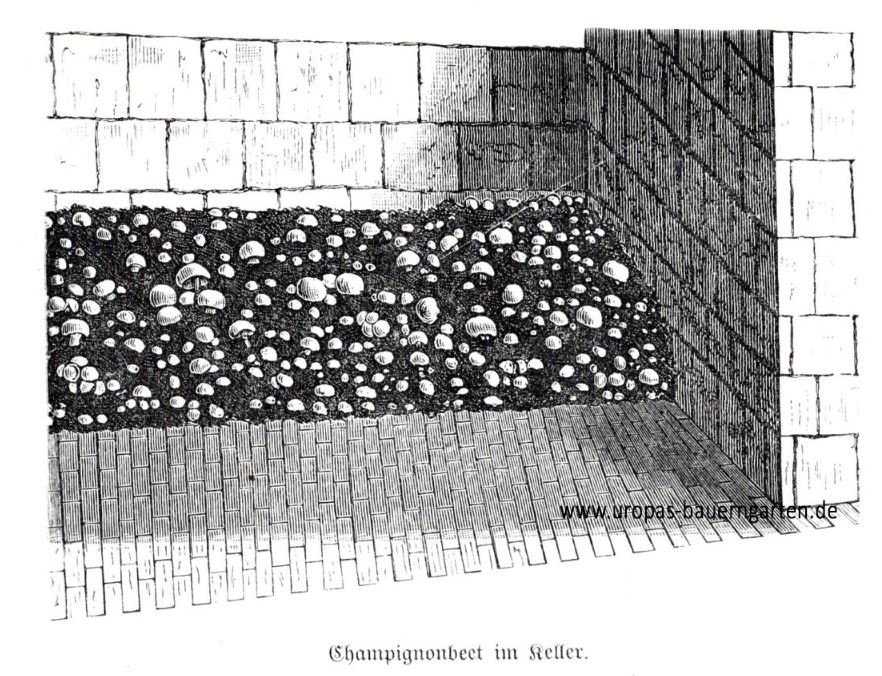

Champignons

Von den essbaren Pilzen, die auf Viehweiden, Tristen, lichten und weniger lichten Waldstellen zur Herbstzeit wild hervorbrechen, lässt sich auf künstlichem Wege am leichtesten und lohnendsten der wohlschmeckende Champignon „Agarus edulis“ ziehen. Dieser leckere Pilz wird meistens in oder bei größeren Städten kultiviert. Von sehr erheblicher Ausdehnung ist die Kultur in der Umgebung von Paris, wo Hunderte von Menschen sich damit beschäftigen und davon ernähren.

Der Champignon gehört zu der niedrigsten Klasse der Gewächse im Pflanzenreiche, er hat keine Blätter, keinen Stengel, keine Wurzeln, er wird auch nicht aus Samen vermehrt, seine natürliche Fortpflanzung geschieht durch winzig feine Stäubchen „Sporen“. Aus diesen Sporen bilden sich Myzelfäden, das ist die sogenannte Champignonbrut und diese Brut ist in trockenem oder in frischem Zustande käuflich und dient zum Anlegen von Beeten. Nun wachsen aber Champignons nicht an jeder beliebigen Stelle. Es genügt nicht, dass man Brut auslegt, um Champignons zu ernten. Man muss auch die nötigen Vorbedingungen schaffen zu deren Gedeihen.

Champignonanbau – Bedingungen

Diese Vorbedingungen sind:

- Verrotteter Pferdedünger, der den Champignons die Nahrung bietet (Champignons werden nicht in gewöhnlicher Erde angebaut)

- ein mäßig dunkler Raum mit geschlossener, feuchter, aber reiner, nicht dumpfiger Luft.

Bei geeigneter günstiger Witterung geraten die Champignons auch im Freien, auf Wiesen, Äckern usw. Auch in Mistbeeten wachsen sie zuweilen ausgezeichnet, ebenso in eigens hergerichteten Champignonbeeten an schattigem Ort. Immer sind sie hier von der äußeren Luft, von Wärme, Feuchtigkeit, Gewitter usw. abhängig. Deshalb bleibt der Kulturerfolg ein zufälliger und unsicherer. Völlig sicher ist hingegen die Kultur in einem geschlossenen Raume, von dem die äußere Luft abgehalten und frische Luft nach Bedarf zugeführt werden kann, z.B. Keller, leere Stallung, freie Plätze in Viehställen, Ecken im Gewächshaus, Schuppen usw. Hier wachsen Champignons auch im Winter, sofern die Räume frostfrei sind.

Bei einiger Beobachtung wird man bald bemerken, welche Eigenschaften ein Raum haben muss, wenn man Champignons dort ziehen will:

- Regelmäßige, reichliche Zufuhr frischer Luft brauchen die Champignons, scharfe Zugluft hingegen vertragen sie nicht.

- Licht ist für sie nicht notwendig; sie wachsen auch im Dunkeln, übermäßige Helligkeit schadet.

- Wärme ist auch nicht nötig: schon bei 10 bis 12 Grad °C entwickeln sich die Pilze; jedoch soll die Temperatur ziemlich gleichmäßig sein.

- Feuchtigkeit, feuchte Luft begünstigt die Entwicklung. Die feuchte Luft darf jedoch nicht durch stehende Nässe, durch Feuchtigkeit des Erdreichs oder der betreffenden Gebäude hervorgerufen worden sein. Es fehlt in diesem Falle der nötige Luftwechsel; stehende, dumpfige Luft schadet der Champignonkultur.

Wenn irgendwo wiederholte Versuche misslingen, wenn die jungen Pilze, bevor sie ausgewachsen, schwarz werden, oder sich überhaupt keine Pilze zeigen, so ist fast regelmäßig die schlechte Beschaffenheit des Kulturraumes daran schuld. Durch Lüftungsanlagen können häufig ungeeignete Räume brauchbar gemacht werden. Die Pariser Kulturen, die in ausgeräumten unterirdischen Steinbrüchen betrieben werden, kennzeichnen sich durch hohe Schornsteine, die, aus Holz hergestellt, über den senkrechten Einsteige- und Luftschächten stehen. Unten in der Tiefe wird ein Koksfeuer unterhalten; hierdurch wird dazu beigetragen, dass ein ununterbrochen reger Luftwechsel in den unterirdischen Gängen und Höhlen besteht. Geht das Feuer aus, so hören sofort auch die Champignonbeete auf zu tragen.

Champignonkultur ansetzen

Vorbereiten des Pferdedüngers – Pferdedünger wird sehr sorgfältig vorbereitet für die Champignonkultur, bis er ziemlich strohfrei und soweit verrottet ist, dass er noch Stücke bildet, aber völlig geruchlos und frei von jeder Schärfe ist. Das eigentliche Verrotten des Düngers soll vermieden werden.

Die genaue Vorbereitung geschieht wie folgt: Ganz frischer Pferdedünger wird vom Stroh, soweit es geht, befreit, dann angefeuchtet und an luftiger, nicht zu sonniger Stelle im Hof auf 1 Meter hohe Haufen gesetzt, hierbei etwas festgetreten. Nach drei bis sechs Tagen, noch bevor der Dünger sich richtig erwärmt hat, wird er umgesetzt, d.h. Gabel für Gabel wird weggenommen und daneben zum neuen Haufen aufgepackt. Das Äußere kommt nach innen, das Innere nach außen. Sind einzelne Stellen trocken, so wird nochmals Wasser übergegossen, damit Alles eine gleichmäßig feuchte Masse bildet. Nach weiteren drei bis sechs Tagen wird der Dünger wieder umgesetzt. Dann noch ein- oder zweimal. Etwa nach vier Wochen ist er gut und brauchbar zur Champignonzucht.

Um in dem so vorbereiteten Dünger Champignons zu ziehen, schafft man ihn in den ausgewählten Kulturraum. Hier wird der Dünger 20 Centimeter hoch zu Beeten aufgepackt, oder es werden 30 Centimeter hohe, unten 40 Centimeter breite, nach oben schräg zulaufende Hügel daraus geformt. Man kann auch ein Brettergestell herrichten, um den Raum besser auszunutzen und mehrere Etagen von Beeten übereinander anzulegen. Neuerdings nimmt man Zementfässer zur Champignonzucht. Man legt sie wagerecht aufeinander und packt jedes zur halben Höhe mit dem vorbereiteten Dünger voll. Die Zementfässer selbst werden in frischen Dünger eingepackt, der sie etwas warm hält. In den Zementfässern wachsen die Pilze massenhaft.

Etwa sechs Tage, nachdem der vorbereitete Dünger zur Champignonzucht eingebracht worden ist, also niemals sofort, wird der Dünger mit Brut versehen. Diese Brut ist auch nichts weiter als Dünger, der mit dünnen, weißen Mycelfäden des Champignons durchzogen ist. Man darf diese Brut aber nicht mit der dickfadigen Schimmelbrut verwechseln. Solche findet sich in schlecht behandeltem Mist sehr häufig. Die Champignonbrut ist an dem angenehmen Champignongeruch zu erkennen. Da ausnahmsweise in äußerst seltenen Fällen und nur dort, wo Champignons massenhaft vorhanden sind, sich Brut von selbst im Miste bildet, in den meisten Fällen die Brut schlechter Pilze viel häufiger eintritt, kaufen wir gute Brut in einer Gärtnerei. Wir heben in unserem Champignonbeet mit den Fingern etwas Dünger in die Höhe, legen einen Brocken Brut vom Umfange eines halben Zwiebacks in die Vertiefung und decken den Dünger wieder darauf und drücken ihn vorsichtig aber fest an, so dass er die Brut fest umschließt. Zehn oder vierzehn Tage, je nach der Wärme kürzer oder länger — am besten ist 10—12 Grad Reaumur —, bleibt die Anlage ungestört liegen. In dieser Zeit sollen die weißen Mycelfäden, die sich in der Brut befanden, sich ausbreiten und unser ganzes Düngerbeet durchwachsen. Nach Ablauf dieser Zeit bringen wir eine fingerhohe Schicht leichter sandiger Erde, auch sandiger Mistbeeterde, auf das Champignonbeet, und jetzt können die Pilze fröhlich hervorkommen und wochenlang ununterbrochene Ernten bringen.

Champignons pflegen und ernten

Zu ernten sind die Champignons, wenn der Hut noch nicht geplatzt, aber ein leichter Ring schon bemerkbar ist. Sie werden mit den Fingern vorsichtig gefasst und ausgedreht, nicht ausgerissen. Geschnitten werden sie nur, wenn uns das Ausdrehen nicht recht gelingen will. Die Stellen, an denen Pilze weggenommen worden sind, werden wieder mit etwas Erde zugedeckt. Durch vorsichtiges und geschicktes Ernten kann zur Schonung und Erhaltung späterer Ernten viel beigetragen werden. Etwas Feuchtigkeit ist den Champignons zu ihrem Gedeihen sehr förderlich, aber übermäßige Nässe kann ihrer Kultur ebenso gefährlich werden wie übermäßige Trockenheit. Erfahrene Züchter gießen weniger die Beete selbst als die Umgebung, z.B. die Steinfliesen, die Bretter, das schafft frische, feuchte Luft, welche dem Hervorkommen neuer Pilze und der guten, vollkommenen Ausbildung derselben sehr dienlich zu sein scheint.

Wenn die Beete im Ertrage nachlassen, dann kann durch etwas Gießen mit Salpeterwasser (8 Gramm reiner Salpeter aus der Drogenhandlung oder Apotheke auf 1 Liter Wasser) nachgeholfen werden. Bringen nach sechs bis acht Wochen oder auch nach Verlauf einer noch längeren Zeit die Beete keinen nennenswerten Ertrag mehr, so wird der Dünger in den Garten gebracht, der Raum gereinigt, stark ausgelüftet, die Wände mit Kalk gestrichen usw. Dann kann mit neuem Dünger eine neue Champignonanlage geschaffen werden. In einem Raum, der eine gleichmäßige Temperatur von 6—8° Reaumur (7,5 °C – 10 °C) hat, lassen sich das ganze Jahr hindurch Champignons ziehen.

Champignons im Fass anbauen

Eine besondere Art der Champignonkultur wurde vom Obergärtner Amelung erfunden: die Champignonzucht in Zementfässern. Gebrauchte Zementfässer werden mit dem in derüblichen Weise vorbereiteten Dünger bis zur Hälfte gefüllt; vorn wird ein kleines Brett vorgenagelt. Die Fässer werden im Keller aufgestellt. Sie erhalten eine Düngerunterlage und werden in frischen Pferdedünger eingefüttert; die Wärme des Düngers befördert den Pilzwuchs. Die Behandlung der Anlage ist reinlicher, auch kann der Raum durch das Übereinanderstellen der Fässer besser ausgenutzt werden. Im übrigen ist die Behandlung dieselbe wie bei gewöhnlichen Beeten.

Erdbeeren

Auch wenn Erdbeeren kein direktes Gemüse sind, so ähnelt ihre Kultur doch der verschiedener anderer Dauergemüse. Daher haben wir sie hier mit aufgenommen.

Wer nur ein ganz kleines Stückchen Land sein eigen nennt, in dem sich weder Obstbäume noch Beerensträucher unterbringen lassen, kann noch als erstes und einziges nutzbares Gewächs die Erdbeere pflanzen. Schon ein Beet von wenigen Quadratmetern bietet jährlich eine Fülle der prächtigen und köstlichen Früchte. Dabei liefert ihr Anbau schnelle Erfolge. In diesem Jahre pflanzen wir und im nächsten Jahre haben wir eine volle Ernte. Oder wir pflanzen im Frühjahre und ernten schon eine Anzahl Früchte nach acht bis zehn Wochen — und dann weiter einige Jahre hindurch. Diese schnelle Ernte macht die Erdbeerpflanze besonders auch zur Ausnutzung von Pachtland wertvoll. — Obstgehölze sind auf Pachtland nicht mehr mit Vorteil zu ziehen, weil es zu lange dauert, bis sie Früchte bringen und weil die teuren Kosten der Anlage und vielen Jahre des Wartens in der beschränkten Dauer der Pachtzeit nicht voll ausgenutzt werden, hingegen wird mit der Erdbeerkultur das verfügbare Pachtland voll ausgenutzt und so bringt die Anlage bald hohen Gewinn.

Aber den höchsten Nutzen bietet der Anbau der Erdbeere dem, der die Frucht tadellos und in höchster Vollkommenheit frisch vom Beete pflücken will. In diesem Zustande der Vollendung lässt sich die köstliche Erdbeerfrucht nirgends kaufen. — Wer bislang nur gekaufte Erdbeeren genossen hat, kann die Köstlichkeit der edlen Beere gar nicht recht beurteilen. —

Ein Liter Erdbeeren zur Erdbeerzeit täglich morgens bei Tau gepflückt und nüchtern genossen, das ist eine der besten Kuren für Gesunde und Leidende.

Einteilung der Erdbeeren

Die Walderdbeere (Fragaria vesca), die überall in den Wäldern wild wächst, war wohl die erste Erdbeere, welche in Gärten angepflanzt und weiter gezüchtet wurde. Später kam dann auch die einheimische Hügelerdbeere (Fragaria collina) in Kultur und die Moschuserdbeere (Fragaria elatior), von welcher die früher viel gebaute Vierländererdbeere abstammt. Diese alle werden übertroffen durch die vor etwa 100 Jahren aus Amerika eingeführten drei großfrüchtigen Erdbeerarten: Karolinenerdbeere, Chili-Erdbeere, Virginische Erdbeere. Sie sind weiter gezüchtet, durch Kreuzung und Wiederaussaat zum Teil miteinander vermischt; die zahlreichen von ihnen abstammenden Sorten erhielten den gemeinschaftlichen Namen: großfrüchtige oder Ananaserdbeeren.

Die meisten wertvollen jetzt angebauten Erdbeersorten gehören hierher. Von den einheimischen Erdbeeren wird nur noch eine Abart der Walderdbeere, die „immertragende“ oder „Monatserdbeere„, angebaut. Die Verzeichnisse der Erdbeerzüchter führen zwar außer Monatserdbeeren und Ananaserdbeeren noch einige andere Arten auf; aber diese haben keine große Bedeutung. Die Unterscheidungsgrenzen sind schwer zu ziehen; in der Kultur besteht kein wesentlicher Unterschied. Es genügt, wenn wir unterscheiden: 1. großfrüchtige Erdbeeren, 2. Monatserdbeeren.

Großfrüchtige Erdbeeren

Anforderungen an das Land

Großfrüchtige Erdbeeren lieben ein Erdreich, welches bindig, kalkhaltig und humusreich ist; in losem, leichtem Sandboden und in humusarmem Boden kommen sie schlecht fort, selbst wenn es an Nahrung nicht fehlen sollte. Unsere Sorge muss bei der Anlage eines Erdbeerbeetes daher nicht allein darauf gerichtet sein, dem Land die nötigen Düngerstoffe zuzuführen: wir haben vor allem auch zu beachten, dass das Erdreich die oben angeführten Bodeneigenschaften besitzt oder erhält. Findet sich ein Stück Land, welches von Natur aus schon lehmig und reich an Humus ist, um so besser; es wird noch einmal gedüngt und frisch bepflanzt. Ist das für Erdbeeren in Aussicht genommene Feld nicht von der gewünschten Beschaffenheit, so werden wir es bald mit den nötigen Zusätzen versehen. Eine Komposterde, die aus lehmigem Rasensoden oder aus gutem Lehm und Pferdemist aufgeschichtet wurde, leistet vorzügliche Dienste; sie wird in reichen Mengen auf das Land gebracht und untergegraben. Hierauf wird nochmals eine gute Schicht dieses Kompostes oben aufgebreitet.

Erdbeerbeete bringen durchschnittlich 3, 4 bis 5 Jahre guten Ertrag, je nach Sorte und Boden länger oder kürzer. Ist ihre Kraft erschöpft, lassen sie nach, und es ist gut, an einer anderen Stelle ein neues Beet anzulegen und das alte Beet umzugraben. Erst nachdem mehrere Jahre verflossen sind, dürfen an die gleiche Stelle wieder Erdbeeren gepflanzt werden.

Erdbeeren pflanzen

Vom 1. bis 5. August werden die Erdbeeren gepflanzt. Es ist ganz richtig, man kann auch zu jeder anderen Zeit pflanzen, vom März, wenn der Boden frostfrei wird, bis November. Der Anfang August ist und bleibt aber die beste Zeit. Man hat in dieser Zeit die ersten und kräftigsten jungen Pflanzen. Sie haben nach dem Verpflanzen bis zum Winter noch sehr viel Zeit, gut anzuwurzeln, sich kräftig auszubilden. Die im September und Oktober verpflanzten Beerensträucher wachsen nicht mehr so gut an, bleiben schwächer und kommen auch oft schlecht durch den Winter. Im Frühjahre kann man auch noch pflanzen, hat aber den Nachteil, dass diese Pflanzen im selben Jahre wenig Beeren tragen, während die im August vorher gemachten Anlagen, bei der ersten kommenden Ernte im Juni, schon recht reichlich Früchte bringen.

Es wird nun das Land, welches wir mit Erdbeere bepflanzen wollen und welches im selben Jahre schon eine Vorfrucht getragen haben soll – am besten Erbsen – mit kurzem Stalldünger recht reichlich gedüngt und einundeinhalb Spaten tief umgegraben. Dieses einundeinhalb Spaten tiefe Graben ist nach meinen Erfahrungen für Erdbeeren das Beste, was es gibt. Höchstens darf man zwei Spaten tief gehen. — Geht man tiefer, rigolt man das Land, so kommt zu viel rohe Erde empor, weshalb dann die Pflanzen schlecht anwachsen wollen, gräbt man jedoch das Land nur wie üblich, so haben später die Wurzeln nicht Raum genug sich auszudehnen und der Ertrag wird lange nicht so gut als wie auf einundeinhalb bis zwei Spaten tiefem Lande.

Die Beete werden in der üblichen Breite von 1,20 Meter abgeteilt und dann die ganze Fläche der Beete mit kurzem Dünger gleichmäßig so hoch bedeckt, dass vom Boden nichts mehr zu sehen ist. Die vor der Pflanzung gebreitete Düngerdecke erhält den Beeten die wohlthuende und notwendige Frische. Nun steckt man mit der Schnur drei Reihen, in sehr kräftigem Boden auch nur zwei Reihen, ab und pflanzt.

Der geringste Abstand für Erdbeeren ist 35 cm in den Reihen. Je nach Boden und Sorte wird man aber noch 5 oder 10, selbst 15 cm zugeben können. Durchschnittlich wird angegeben, sowohl die Reihen, als auch wiederum die einzelnen Stöcke 40 bis 60 Zentimeter weit zu setzen. In schweren Boden bringe ich zwei Reihen auf das 1,20 Meter breite Beet, in leichtem drei Reihen. Bei der Bemessung des Raumes für die Erdbeerstöcke ist einmal die Bodenbeschaffenheit in Rücksicht zu ziehen, dann auch die Wuchskraft der einzelnen Sorten. Auf Sandboden, überhaupt auf leichtem Boden werden die Erdbeerstöcke nicht stark und nicht alt, müssen deshalb dichter gepflanzt werden, damit sie bald den Boden mit ihrer Belaubung bedecken. Auf feuchtem, schwerem Boden erreichen die Pflanzen ein größeres Alter und einen bedeutenderen Umfang, außerdem ist hier die direkte Wirkung der Sonne auf den Boden ganz erwünscht; wir pflanzen deshalb viel weiter.

Sorten, die früh tragen und die deshalb nicht sehr üppig und andauern wachsen, kann man (insbesondere auf leichtem Sandboden) auch so pflanzen, dass immer drei Pflanzen einen gemeinsamen Busch bilden. Die Pflanzen beschatten und schützen sich so gegenseitig, ihre Wurzeln breiten sich nach allen seiten hin aus, und es bilden sich immer schneller starke Büsche. Es wird dann schon im ersten Jahre das Beet voll bestanden und bringt gleich einen guten Ertrag:

Es braucht sich niemand zu ängstigen, wenn beim Pflanzen von dem aufgestreuten kurzen verrotteten Dünger etwas mit nach unten kommt und an die Wurzeln gelangt. Die neuen Wurzeln treiben freudig in diesen Dünger hinein und die Pflanzen wachsen besonders üppig und kräftig. Mit Vorliebe wird an trüben Tagen gepflanzt. Anfang August ist es oft noch recht heiß. Auf keinen Fall dürfen Erdbeeren mittags gepflanzt werden, nur spät abends oder morgens. Nach dem Pflanzen wird gut angegossen. Nie dürfen die Erdbeerpflanzen auch nur die geringste Spur des Welkens zeigen. Es ist sonst Gefahr, dass sie eingehen. Gerade Erdbeerpflanzen sind besonders gut zu gießen, denn sie lieben die Feuchtigkeit.

Der Umgang mit geschwächten Pflanzen

Wer die Erdbeerpflanzen nicht selbst gezogen, sie auch nicht im Ort erhalten kann, sondern von auswärts schicken lassen muss, erhält sie meistens von der Reise etwas erschöpft, in der Regel überhaupt zu schwach, denn leider werden zu unglaublich billigen Preisen unglaublich schlechte Pflanzen angeboten und geliefert. Für 1,50 Mark kann man hunderte gute Erdbeerpflanzen überhaupt nicht ziehen. Wenn also die von auswärts bezogenen Pflanze nicht extra gut sind und auch keinen Erdballen an den Wurzeln haben oder ganz und gar schlecht bewurzelt sind, so werfen wir sie in einen Kübel mit Wasser und lassen sie eine halbe Stunde darin, nicht länger — das wäre gefährlich. — Inzwischen machen wir an geeigneter Stelle des Gartens ein Beet zurecht, 1 Meter breit und 1 Meter lang. Wir graben es und umgeben es mit Brettern, welche so tief in die Erde versenkt werden, dass nur ein 4 cm breiter Rand daraus hervorsieht. Dieser Rand hindert, dass das Wasser vom Gießen in den Weg läuft. Aus dem so eingefriedigten Raum wird nun eine Karre Erde weggefahren. Die weggefahrene schlechte Erde wird durch Komposterde, Mistbeeterde oder ganz alten, kurzen verrotteten Mist ersetzt. Die herbeigeschaffte gute Erde und der kurze alte Mist werden verteilt und durch Einhacken mit der vorhandenen Erde vermischt. Jetzt haben wir einen Platz, in dem

Erdbeerpflanzen für einige Tage zu ihrer Erholung vorzüglich untergebracht werden und Wurzeln fassen, Schwächlinge sich kräftigen können. Hier in die gut vorbereitete Erde pflanzen (verstopfen) wir unsere erholungsbedürftigen Erdbeerpflanzen mit 8 bis 10 cm Abstand, gießen sie gut an und spritzen in der ersten Zeit noch täglich drei- oder viermal. Damit sie vor starker Sonnenhitze Schutz haben, wird ein Gerüst aus Bohnenstangen darüber gebaut, etwa 30 cm hoch und werden schmale Bretter, Zweige, Papierfenster oder Schattendecken darüber gelegt, aber nur von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags und nur bei sonnigem Wetter. Morgens, abends und bei trüber Zeit wird unser „Erholungsbeet“ dem freien Licht und der Luft voll ausgesetzt. Schon nach drei Wochen sind die Erdbeerpflanzen aus solchem Beete gut angewurzelt und können mit schönem Ballen auf das für sie bestimmte Beet verpflanzt werden.

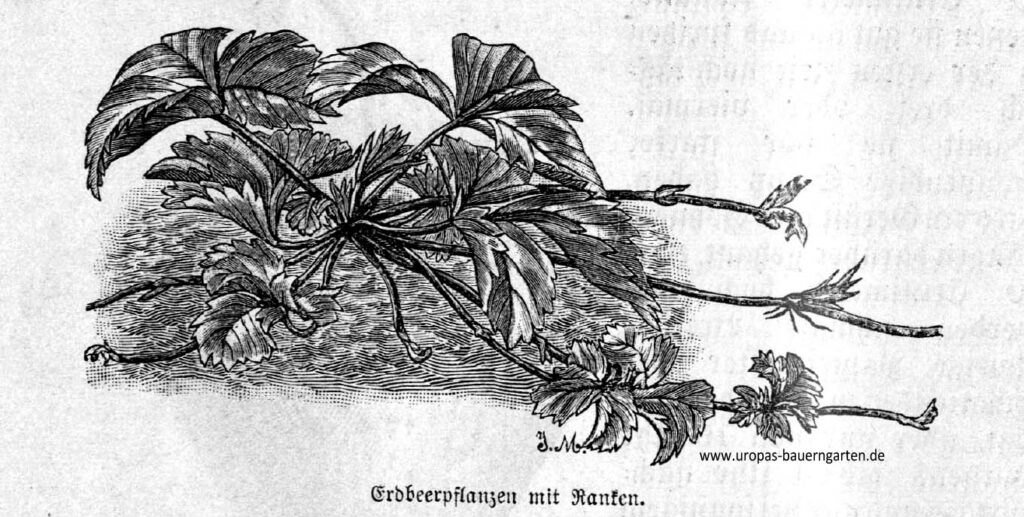

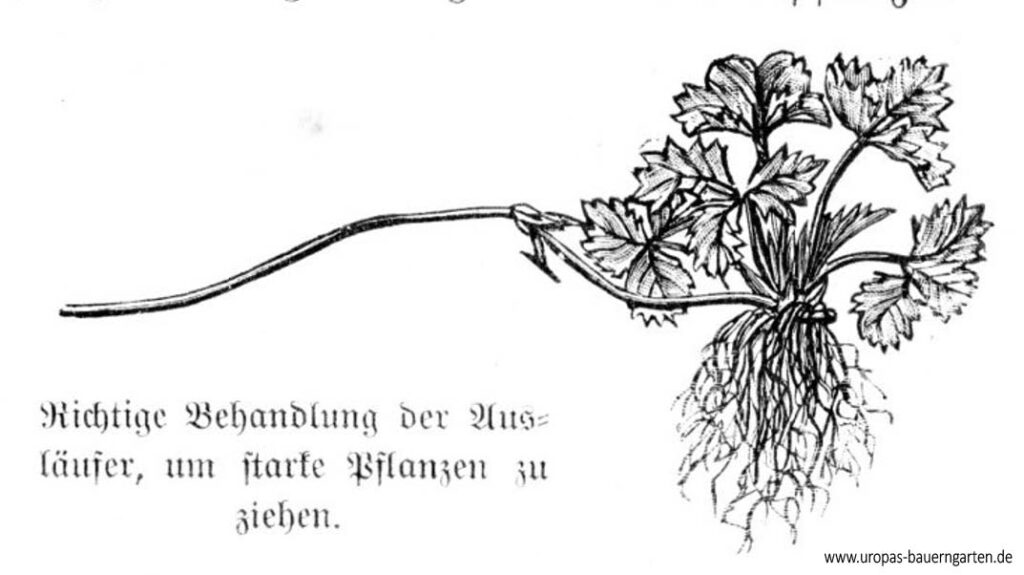

Erdbeeren selbst vermehren

Wer alte Erdbeerbeete hat, wird übrigens aus Gärtnereien gelegentlich nur einige bessere neue Sorten schicken lassen, seinen sonstigen Pflanzenbedarf aber selbst ziehen. Hierzu ist die alte Erdbeerpflanze nach Möglichkeit behilflich, indem sie Ranken treibt. Diese Ranken sind eine besondere Eigentümlichkeit der Erdbeeren. Während andere Pflanzen sich damit begnügen, Samen zu tragen, aus denen neue Pflanzen ihrer Art entstehen, bringen die Erdbeeren nicht nur an jeder der wohlschmeckenden Beeren unzählige feine Samenkörnchen, sondern sie machen außerdem auch noch freiwillig Ableger: Jede kräftige Pflanze treibt lange fadenartige Gebilde mit einzelnen kleinen Blätterbüscheln. Diese liegen auf dem Boden auf, schlagen Wurzeln, und wenn sie Wurzeln haben, kann man sie von ihrem Mutterstock abtrennen und als neue Pflanzen zu neuen Anlagen benutzen. Haben die Ranken auf den alten Beeten Platz genug, so entwickeln sie sich zu sehr schönen Pflanzen, besonders wenn man die Vorsicht gebraucht die Spitzen abzuschneiden, damit alle Kraft der einen jungen Pflanze zu gute kommt.

Sollte der Raum auf den alten Beeten etwas eng sein, so empfiehlt es sich, die Rankenpflanzen, sobald sie einige Wurzeln haben, abzutrennen und auf besondere Erholungsbeete zu pflanzen, woselbst sie sich bald gut bestocken. Wer musterhafte, gute Pflanzen wünscht, darf an einer Mutterpflanze nicht mehr als höchstens vier junge Pflanzen wachsen lassen. Das gibt die besten Pflanzen zum Anlegen junger Beete.

Zur Anlage eines Erdbeerbeetes können niemals die alten Stöcke eines alten Beetes genommen werden, weder ganz, noch zerteilt. Die Teile von alten Stöcken bewurzeln sich schlecht und werden nicht sehr lebensfähig. Beete aus geteilten Pflanzen sind immer im höchsten Grade lückenhaft. Erdbeerpflanzen aus Samen zu ziehen, ist ebenso wenig praktisch. Die Sämlinge sind ungleichmäßig, wuchern stark, tragen schlecht und bleiben in der Qualität weit hinter unseren guten, durch junge Rankpflanzen echten vermehrten Sorten zurück. Die neuen Pflanzen haben genau die Eigenschaften des Mutterstockes, denn es sind ja nur Teile desselben. So ist es also möglich, eine Sorte ganz echt vermehren zu können.

In früheren Zeiten pflegte man, um ein Erdbeerbeet anzulegen, die Rankenpflanzen einfach vom alten Beete, wo sie Wurzeln gemacht hatten, abzutrennen und gleich zu pflanzen. Neuerdings hat man ein verbessertes Verfahren kennen gelernt, welches schnelleres und reichlicheres Anwachsen sichert: Man lässt an jeder Ranke nur eine einzige Blattrosette und schneidet über dieser den Faden weg. Wenn es ausreicht, lässt man auch jeder Mutterpflanze nur 2 bis 4 solcher Ranken; man erhält also nur 2 bis 4, dafür aber um so kräftigere Pflanzen, denn diesen wenigen st römt jetzt die ganze Nahrung zu. Als doppelter Vorteil ist es zu betrachten, dass bei diesem Verfahren die Mutterpflanzen besser geschont werden.

Man kann auch kleine Blumentöpfe mit guter Erde auf den Erdbeerbeeten eingraben und die Ranken an der Bewurzelungsstelle leicht in die Töpfe drücken, um später eine Topfpflanze mit Wurzeln wegzunehmen. – Topfpflanzen und gut ausgebildete Rankenpflanzen werden sofort ausgesetzt, weniger bewurzelte können erst noch einmal verstopft werden. Man hebt sie vorsichtig aus, schneidet die Ranken bis auf einen 2 bis 3 cm langen Stummel ab und pflanzt dann mit 8 bis 10 cm allseitigem Abstand auf ein gut vorbereitetes Beet. Hier können sie, bis sie angewachsen sind, gegen Sonnenbrand und trocknen Wind für einige Tage durch Schattendecken, Papierfenster oder mit Kalk bestrichene Glasfenster geschützt werden. Luft muss Zutritt haben. Schon nach etwa acht Tagen treiben sie neue Wurzeln in die gute, mit kurzem Dünger durchsetzte Erde. Wenn man nach weiteren 14 Tagen mit dem Pflanzspaten aushebt, haben sie großen, vollen Wurzelballen und auch schöne Belaubung.

Die verstopften Erdbeerpflanzen sind kräftiger, stämmiger, widerstandsfähiger als die nicht verstopften. Wer deshalb für die Anlage von Erdbeerbeeten sich Pflanzen guter Sorten schicken lässt, kann gern für verstopfte (pikierte) Pflanzen höhere Preise zahlen.

Pflege der Erdbeerbeete

Das Decken des Bodens mit Dünger ist eine Besonderheit der Erdbeerkultur und manche hervorragende Züchter führen ihre ausgezeichneten Erfolge in der Erdbeerkultur nur auf die Düngerdecke zurück. Diese Düngerdecke hält den Boden auch bei trockenem Wetter frisch. Sie wird von Regen- und Tauwasser ausgelaugt und bietet so den Pflanzen Nahrung; sie hat schließlich den ungeheuren Vorzug, dass sie den Boden erhöht und den kahlen Stamm bedeckt, den die Erdbeerpflanzen im Weiterwachsen bilden. — Das wissen selbst viele Gärtner noch nicht — die es doch genau wissen sollten! —, dass die ältere Erdbeerstaude einen kahlen, oft verzweigten Stamm über dem Boden bildet. Dieser kahle Stamm, durch den die Nahrung von den Wurzeln zu den Blättern und umgekehrt wandern muss, ist die Klippe, an denen die Dauer der Erdbeerenkultur oftmals scheitert. Im Sommer leidet der Stamm Not durch Trockenheit, im Winter durch Frost. — Dadurch, dass wir ihn völlig in eine Düngerdecke einhüllen, schützen wir ihn vor beidem. Zum ersten Mal wird Dünger zur Decke ausgebracht, wenn der Boden schon etwas erwärmt ist, vom 25. bis 30. April, das ist also kurz vor der Blüte. Es darf alter oder auch frischer Dünger sein, auch etwas strohig, so lange er sich gut in den Reihen verteilen lässt. Das Herz der Pflanze muss unter allen Umständen frei bleiben oder frei gemacht werden von aufliegenden Düngermassen, ebenfalls ragen sämtliche Blätter frei über die Düngerdecke hinweg. Im übrigen darf die Düngerdecke reichlich dick sein.

Ist die letzte Beere gepflückt, so wird der Rest der Düngerdecke mit der Hacke untergebracht, dann wird eine neue Decke aufgedeckt. Im Herbst wird der Rest des vorhandenen Düngers mit einem flachen, kurzen Spaten untergegraben oder mit der Hacke untergehackt. Darauf kommt von neuem eine Düngerdecke für den Winter. Zum Schutz der Blätter gegen Frost kann schließlich gegen Ende November, nicht früher, noch strohiger Dünger leicht übergestreut werden. Bei warmer Herbstwitterung würden die Erdbeerpflanzen leicht faulen und verstocken unter einer solchen Decke. Dieselbe wird auch im Frühjahre zeitig wieder abgenommen, die eigentliche Düngerdecke wird in der üblichen Weise untergehackt. Noch besser als Stroh oder strohiger Dung ist Fichtenreisig zum leichten Überdecken. Fichtenreisig ist leider für den Gartenfreund meistens schwer und teuer zu beschaffen.

Gründe für die Unfruchtbarkeit bei Erdbeeren

Zuweilen sind die Erdbeeren im Hausgarten sehr unfruchtbar. Das kommt in der Regel daher, dass das Kraut der Erdbeeren auf den Beeten so dicht steht, dass kein Sonnenstrahl zu den Wurzeln dringen kann; das Laub deckt den Boden und schließt dicht zusammen. Dieser Zustand, der bei Rhabarber, Kohl und ähnlichen Kulturen sehr erwünscht ist, taugt für Erdbeerkultur entschieden nicht. Hier muss Raum zwischen den einzelnen Stöcken oder wenigstens zwischen den einzelnen Reihen bleiben. Damit das geschehen kann, ist zweierlei zu beachten:

- Wir pflanzen Erdbeeren nicht in vollen Schatten, sondern so, dass Luft und Licht hinzukommen.

- Wir setzen die Pflanzen in die vorgeschriebene Entfernung — nicht zu dicht.

- Wir lassen kein Unkraut aufkommen.

- Wir lassen in gutem Boden und in eingeschlossenem Garten niemals Ranken wachsen, weil durch diese Ranken nachträglich die Beete doch noch zu dicht werden würden.

Das pünktliche Entranken ist bei der Erdbeerkultur eine große Hauptsache. Es gibt zwar auch Kulturverfahren, bei welchen die Ranken frei wachsen dürfen; aber diese Kulturverfahren sind nur unter wenigen ganz bestimmten Verhältnissen angebracht. Die Regel heißt: die Ranken müssen weggeschnitten werden und zwar am besten erst mal gleich nach der Blüte, noch vor der Fruchtreife, damit die Nahrung und die Luft den Früchten nicht entzogen wird und diese besser reif werden. Gleich nach Aberntung der Früchte schneidet man dann nicht nur sämtliche Ranken, sondern auch gleich den größten Teil der Blätter weg. – Dieses Wegschneiden der Blätter bis auf wenige Herzblätter hat den großen Vorteil, dass die Pflanze nicht mehr so wild Ranken treibt und sich hierdurch nicht entkräftet. Während der heißen Sommertage machen dann unsere Erdbeerpflanzen eine gewisse Ruhe und Schonzeit durch und kommen erst gegen den Herbst hin wieder gut in den Trieb; sie bilden dann schöne Blütenknospen vor für das folgende Jahr.

Ich sagte, dass Erdbeeren nicht in vollem Schatten stehen dürfen. Gelegentlich sieht man unter Bäumen recht gute und fruchtbare Erdbeerstöcke. Leichter Schutz durch einzeln stehende Bäume ist in freier, luftiger Lage sehr zuträglich. — Wie dicht der Schatten sein darf, richtet sich viel nach sonstigen Verhältnissen. Wenn im eingeschlossenen Garten die Baumpflanzungen etwas dicht stehen, so leiden die Erdbeeren doppelt: Mangel an Licht und Mangel an Luft; beides zugleich können sie nicht vertragen. Sie gehen nicht etwa zu Grunde, im Gegenteil, sie wachsen sehr freudig, sehen sehr gesund aus, sie treiben unbändig lange Blattstiele, ein Blatt am anderen. Diese üppig belaubten Erdbeerbeete, die immer nur Blätter treiben und sehr wenig Früchte tragen, finden sich häufig, und selbst Gärtner wissen nicht, was sie machen sollen. Nachdem wir aber erkannt haben, woher der geile Blattwuchs und die Unfruchtbarkeit rühren, wissen wir, worauf es bei der Erdbeerkultur ankommt: Die Anlagen müssen so eingerichtet werden, dass dauernd Luft zu den Wurzeln dringt. Je eingeschlossener und schattiger der Garten ist, desto weiter sind die Stöcke zu pflanzen.

Erdbeeren – Sortenwahl

Es gibt nun noch einen nicht seltenen Grund für die geringe Fruchtbarkeit der Erdbeerbeete und dies ist schlechte Eigenschaft der Sorte. Es gibt Sorten, die selbst in ungünstigen Verhältnissen und Jahren noch recht leidlich tragen.

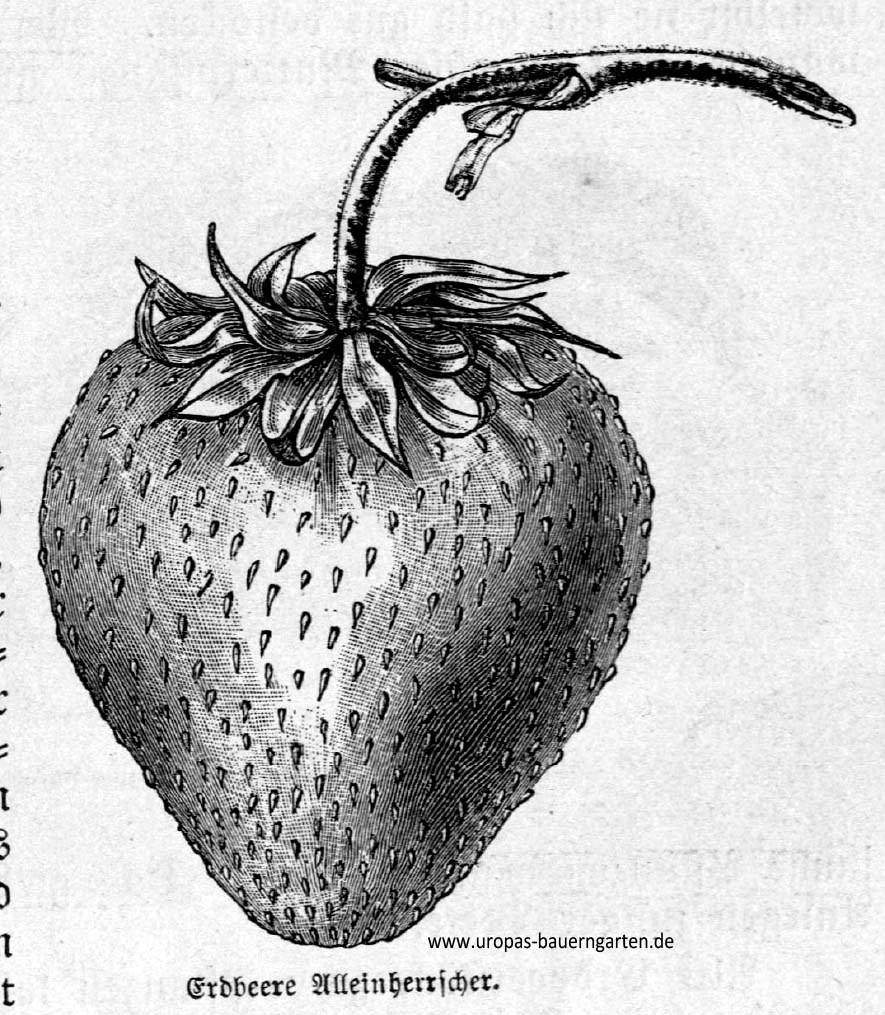

Für das gute Gelingen einer Erdbeeranlage ist nötig, dass man nur gute Sorten pflanzt: Nicht zuviele Sorten, nur die besten, möglichst für jede Reifezeit einige: früher, mittelfrühe und späte. Von den 2- bis 300 Sorten, die in den Verzeichnissen und Sammlungen der Erdbeerzüchter geführt werden, bewähren sich immer nur sehr wenige: hier diese, dort jene. Klima, Bodenbeschaffenheit, auch Jahreswitterung lassen bald die eine, bald die andere Sorte mehr zur Geltung kommen. Will man für seine Verhältnisse die beste und passendste Sorte kennen, so wird man etwa 30, 40 und 50 gute empfohlene Sorten probeweise anbauen, nach mehrjährigem Versuche alles Mittelmäßige und Geringe ausschneiden und nur das Beste zur Weiterkultur beibehalten. – Einzelne Sorten erweisen sich so ziemlich überall gut.

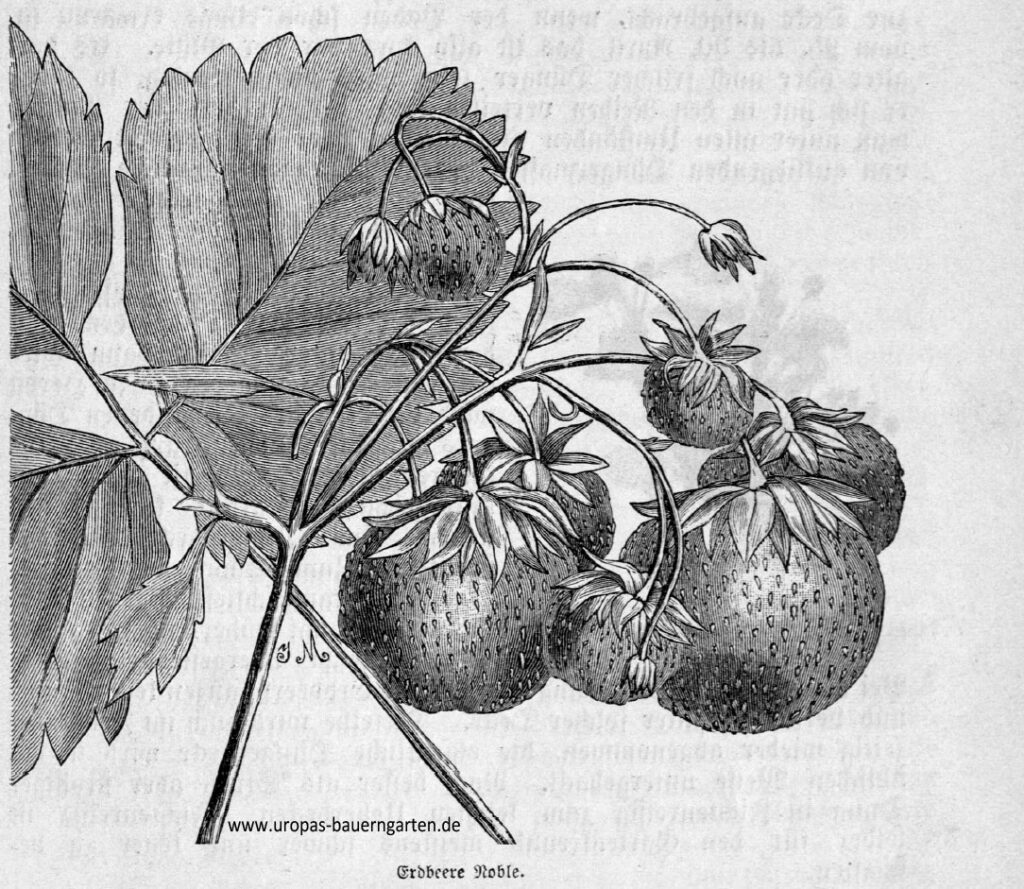

Als dankbarste Erdbeersorte gilt gegenwärtig die Sorte „Noble“. Sie reift früh, Anfang Juni, bringt viele große, runde, schöne rote Früchte von angenehmen Geschmack. Gleichzeitig mit Noble reift die ähnliche aber noch wohlschmeckendere neue Sorte „Sieger“, bald darauf

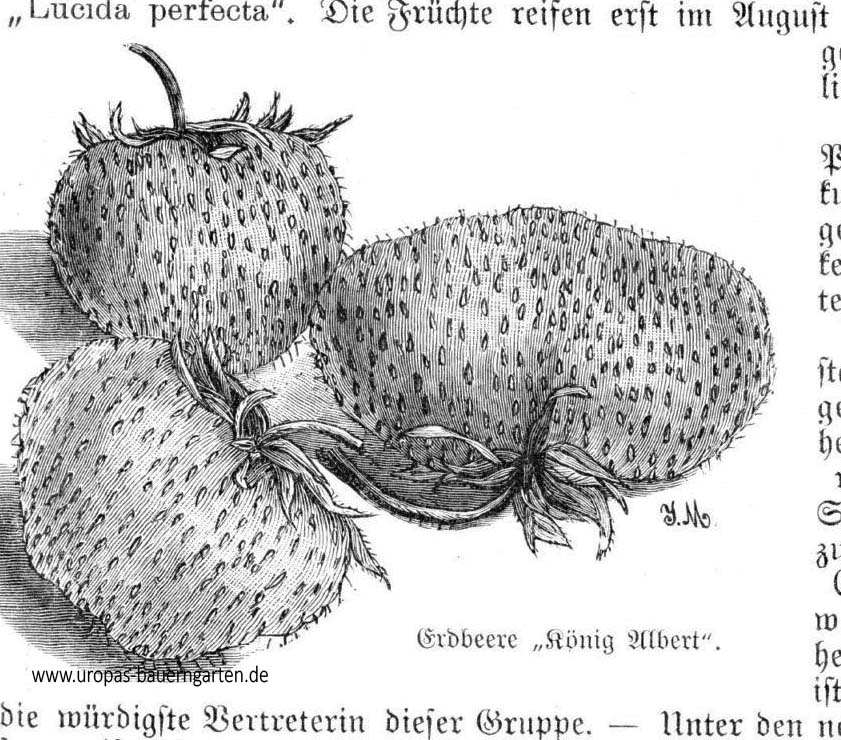

„Alleinherrscher“. Eine gute mittelfrühe Erdbeere ist „Aprikose“. Als beste zum Einmachen gilt „La Constante“, länglich, rot. Die Perle der Erdbeeren ist die Sorte: „König Albert von Sachsen“, eine kräftige und widerstandsfähige Pflanze. Die Frucht ist sehr groß, sehr süß und von ausgezeichnetem Wohlgeschmack; auch eignet sie sich sehr gut zum Einmachen. Die letzte Sorte ist die säuerliche, fleischfarbige „Lucida perfecta“. Die Früchte reifen erst im August und sind angenehm säuerlich. Der Wuchs der ganzen Pflanzen ist ein kurzer, gedrungener; die dunkelgrünen Blätter sind besonders widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten. Man rechnet diese Sorte vielfach zu den „Chili-Erdbeeren“; wenn sie hierher gehört, so ist sie ebenfalls die würdigste Vertreterin dieser Gruppe. Unter den neueren Spätsorten ist „Korbfüller“, eine ausgezeichnete und ergiebige Sorte.

Schließlich bringt ein Beet mit Monatserdbeeren (Sorte Berger), wenn es denn fleißig gegossen wird, den ganzen Sommer hindurch Früchte.

Monatserdbeeren anbauen

Die Monatserdbeeren, welche fast ununterbrochen bis zu den Spätfrösten im Oktober blühen und tragen, sind an den Boden noch anspruchsvoller als die Ananaserdbeeren. Zur stetigen Ernährung der vielen Früchte verlangen sie einen unerschöpflich fruchtbaren Boden. Besonders feucht muss der Boden sein, wenn er nicht durchlässig und täglich gegossen werden kann. Das Land, welches mit Monatserdbeeren bepflanzt werden soll, muss sehr humusreich sein. Eine reichliche Düngung mit gutem Kompost bringt Vorteile.

Zur Anpflanzung kann man ebenfalls junge Rankenpflanzen benutzen; aber auch aus Sanen gezogene junge Pflanzen sind gut und fruchtbar, besonders wenn es gelingt, eine Sorte zu ziehen, welche sich aus Samen echt fortpflanzt. Es werden von guten Monatserdbeeren die besten Früchte ausgesucht, halbiert und zum Trocknen auf Glasscheiben usw. ausgebreitet. Sind die kleinen Samenkörnchen trocken, so reinigt man sie von den anhaftenden angetrockneten Schleimteilen und kann sie dann entweder sofort oder im nächsten Frühjahr säen.

Aussaat der Monatserdbeeren

Die Aussaat geschieht wegen der Feinheit der Samen dünn in Töpfe. Unten in den Topf kommt zunächst eine Lage Scherben, hierauf etwas Moos oder Torfbrocken; obenauf gute, kräftige, alte Früh beeterde, die etwas festgedrückt wird. Man streut den Samen dünn auf, deckt noch etwas Erde darüber, drückt wieder fest, feuchtet die Saat an und legt eine Glasscheibe auf. An warmen Orten werden nach 2 bis 3 Wochen die ersten Keimblättchen der Erdbeeren sich zeigen.

Haben die Pflänzchen das dritte Blatt erreicht, werden sie ausgehoben und in einen Kasten mit guter Erde verstopft. Sobald sie dort kräftig genug geworden sind, werden sie auf Gartenbeete ausgepflanzt. Die noch zarten, sehr empfindlichen Pflänzchen müssen eine sehr sorgsam bereitete, mürbe, durchlassende Erde erhalten. Das ganze Beet wird bei heißem, trockenem, sehr sonnigem Wetter mittags mit einer Schattendecke überdeckt, abends und morgens freigemacht und fleißig bespritzt.

Die Anpflanzung der Monatserdbeeren geschieht mit Vorliebe im Frühjahr sehr zeitig auf die bereits im Herbst gut vorbereiteten Beete. Man setzt 3, auch 4 Reihen auf ein Beet und die Stöcke in den Reihen nur 30 cm weit. Auch an mäßig schattigem Ort kommt die Monatserdbeere gut fort. Sie liebt ein frisches, feuchtes Erdreich. Dort, wo das Land von der Sonne ausgedörrt wurde, gedeiht sie nicht. Eine gute Düngerdecke, die recht oft erneuert wird, ist von Nutzen. Bei Trockenheit muss öfter gegossen werden.

Eine Monatserdbeeranlage sollte nie länger als ein Jahr an der gleichen Stelle bleiben, weil sie schon im zweiten Jahre gewaltig im Ertrag nachlässt. Das alljährliche Umpflanzen macht keine allzugroße Mühe.